マネー&ビジネス

2025.11.21

子どもが生まれた瞬間から、多くの家庭が直面する大きな課題のひとつが「教育資金」です。進学先や進路の選択によって必要な金額は大きく異なりますが、どの家庭にとっても無視できない費用となります。将来の選択肢を広げ、子どもに希望する教育を受けさせるためには、教育資金の全体像をしっかり把握しておくことが重要です。ここでは平均的な総額、教育費が集中する時期、さらに公立と私立での違いを整理していきます。

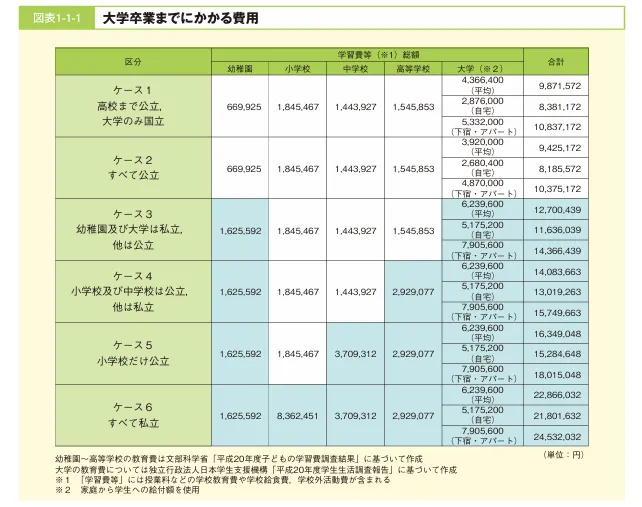

文部科学省の調査によると、幼稚園から大学まで「すべて公立」に進んだ場合の教育費は約1,000万円前後とされています。一方で「すべて私立」に進学した場合には、総額が約2,000万〜2,500万円に達することも珍しくありません。特に大学は学費が高く、私立文系であれば4年間でおよそ400万円〜500万円、私立理系では600万円を超えることもあります。加えて下宿や一人暮らしをする場合には生活費も必要になるため、教育資金は家庭の将来設計に大きな影響を及ぼすのです。

出典:文部科学白書2009

教育費は常に一定額がかかるわけではなく、子どもの成長に合わせて負担が大きくなる時期があります。特にピークとされるのは「高校から大学にかけての7年間」です。高校では授業料や教材費、部活動費などが増え、大学進学時には入学金や授業料に加えて受験費用もかかります。さらに大学進学後は学費に加えて生活費や仕送りが重なり、家計への負担が一気に増大します。この時期に余裕を持って対応できるよう、早めに準備を始めることが欠かせません。

教育資金の大きな違いは「公立か私立か」という進学先の選択によって生じます。小学校から高校まで公立に通えば、比較的負担を抑えることができますが、私立の場合は学費や施設利用料、寄付金などが加わり、公立の2〜3倍の費用がかかるケースが多いです。たとえば高校3年間の教育費は、公立で約150万円前後に対し、私立では約300万〜400万円に上ることがあります。大学についても同様で、国公立大学と私立大学の差は数百万円単位に広がります。家庭によって「どの時期を公立にするか」「どの段階で私立を選ぶか」が異なるため、教育資金の総額も大きく変動します。

教育資金を考えるうえでは、子どもの成長段階ごとにどのくらいの費用が必要になるのかを把握しておくことが重要です。進学先の選択や家庭の方針によって大きく差が出ますが、一般的な目安を知ることで準備計画を立てやすくなります。ここでは幼児期から大学まで、年代別に教育費の目安を見ていきましょう。

幼児期は主に保育料や幼稚園費用が中心です。公立幼稚園であれば年間20万〜30万円程度、私立では50万〜100万円前後かかるケースもあります。さらに小学校に入学すると、授業料や教材費に加えて給食費、学用品、学習塾や習い事の費用が増えてきます。公立小学校では6年間で約200万円程度が目安ですが、私立に通う場合は6年間で約900万〜1,000万円と大きな開きがあります。

中学校では、授業料や教材費に加え、部活動や修学旅行などの行事費用が増えていきます。公立の場合は3年間で約150万円前後が目安ですが、私立では3年間で約400万〜450万円になることもあります。また、この時期から本格的に学習塾へ通うケースが増え、高校受験に向けた塾代だけで年間50万〜100万円程度かかることも珍しくありません。学習費全体が一気に膨らむ時期といえます。

高校では授業料のほか、進学対策のための塾や予備校費用が大きな割合を占めます。公立高校は3年間で約150万〜200万円程度が目安とされています。一方、私立高校では授業料や施設費が加わり、3年間で約350万〜450万円になることがあります。さらに大学受験を控える高3では、模試や受験料、受験会場までの交通費などの出費が増加し、家計への負担が一気に大きくなる時期です。ただし、高校授業料無償化は 2010年に公立高校を対象に始まり、私立高校には「就学支援金(加算)」が導入されました。2025年度からは、所得制限なく全国の世帯に対して 11万8,800円(公立高校想定額)が支給されます。私立高校に通う生徒には、これに加算される支援金があり、現在は年収制限付きで最大約39万6,000円が支給されました。

さらに、2026年度からは私立高校向け支援金の所得制限を撤廃し、年間最大45万7,000円を上限に支給する制度を目指しています。これにより、授業料の自己負担を大幅に軽減あるいは解消する方向です。

大学は教育資金のなかで最も大きな比重を占める時期です。国公立大学の場合、入学金や授業料を含めて4年間で約250万〜300万円が必要です。私立大学では学部によって差があり、文系なら4年間で400万〜500万円、理系では4年間で600万〜700万円がかかることもあります。さらに医学部の場合は数千万円単位に達するケースもあります。加えて、自宅から通えない場合は仕送りや生活費が加わり、年間100万〜150万円程度の追加負担が発生します。

教育資金はまとまった金額が必要になるため、計画的に準備することが欠かせません。無理なく、かつ効率的に貯めるためには複数の方法を組み合わせて活用するのが理想です。ここでは代表的な3つの方法について整理します。

最も基本的な方法は、毎月の家計から一定額を積み立てることです。銀行の定期預金や自動積立口座を利用すれば、確実に教育資金を積み上げられます。重要なのは「無理のない金額を長期間継続すること」です。たとえば毎月2万円を18年間積み立てれば、元本だけでも約430万円に達します。ボーナス月に増額する仕組みを組み込めば、より効率的に資金を確保できます。また、児童手当をそのまま積み立てに回すのも有効な方法です。

積立に加えて、金融商品を活用することで効率的に資金を増やすことも可能です。

これらの制度は税制優遇を受けられる点が大きな魅力です。ただし、元本保証ではないため、利用する際はリスク許容度を踏まえて判断することが重要です。

どうしても資金が不足する場合には、奨学金や教育ローンを利用する選択肢もあります。

教育資金は数百万円から数千万円単位の大きな出費となるため、ただ「貯める」だけでは家計を圧迫しかねません。無理なく、そして計画的に準備するには、ライフプランの見直しや日常の工夫が欠かせません。ここでは代表的な3つの視点を紹介します。

教育資金を確保するうえで、まず欠かせないのがライフプランの設計です。家計の収入や支出、将来の住宅購入、老後資金などを含めた全体像を把握することで、教育資金にどの程度回せるかを明確にできます。特に「大学入学時にいくら必要になるか」を逆算し、そこから積立額を決めるのが効果的です。ファイナンシャルプランナーに相談し、シミュレーションを行うことで、教育費とその他の生活資金のバランスを保ちやすくなります。

教育資金を確保するには、日常生活の見直しも有効です。

「収入を増やす」と「支出を減らす」を同時に実践することで、教育資金の準備が加速します。

教育費は高校・大学で一気に増大するため、それまでの期間に「貯め時」を意識することが重要です。具体的には、子どもが小さいうちは教育費が比較的少なく済むため、この時期にしっかり積み立てておくようにしましょう。児童手当やボーナスを積極的に教育資金に回すことも効果的です。また、住宅ローン完済後や共働き収入が増えたタイミングなど、ライフイベントごとの余裕資金を「教育資金専用」として確保しておくと安心です。

教育資金を準備するにあたっては、多くの家庭が「これなら安心」と思い込んでしまうケースがあります。しかし実際には、誤解や過信によって将来の資金計画にリスクを抱えるケースも少なくありません。ここでは代表的な3つの誤解を整理し、注意すべきポイントを解説します。

奨学金は多くの学生が利用している制度であり、進学の大きな助けになるのは事実です。しかし、多くの奨学金は貸与型であり、卒業後に返済義務が生じます。無利子型であっても毎月の返済負担は数万円にのぼり、有利子型では利息によって総返済額が膨らむこともあります。社会人になってから住宅ローンや結婚費用と重なると、家計への圧迫は避けられません。奨学金をあてにする前に、できる限り家庭で準備しておくことが望ましいといえます。

学資保険は教育資金準備の代表的な手段として長年利用されてきました。しかし、低金利環境が続く現在では、返戻率が低下しており「必ず得をする」仕組みではなくなっています。さらに途中解約をすると元本割れするリスクもあり、ライフプランに変化があった際に柔軟性を欠く点にも注意が必要です。そのため、学資保険はあくまで「計画的に積み立てを継続するための手段」と位置づけ、公的な助成制度や奨学金制度と組み合わせて教育資金を準備することが重要です。

近年は、教育費を支援する制度が大幅に拡充されています。たとえば、高等学校の授業料を実質無償化する「高等学校等就学支援金制度」や、年収に応じて大学授業料や入学金を減免する「大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)」があります。また、日本学生支援機構(JASSO)が運営する奨学金制度も、返済が不要な給付型奨学金が整備され、家庭の経済状況に応じて利用しやすくなっています。これらの助成制度を活用することで、保険や預貯金に頼りすぎず、より現実的かつ効率的な教育資金計画を立てることが可能になります。

祖父母の援助に頼りすぎるリスク

近年では、祖父母からの教育資金援助も一般的になっています。贈与税の非課税制度を利用すれば、一定額までは税負担なく資金を受け取ることも可能です。ただし「援助があるから自分たちは貯めなくても大丈夫」と考えるのは危険です。祖父母の健康状態や資産状況は将来変化する可能性があり、援助が途絶えるケースもあります。また、援助に過度に依存すると、子世帯自身の家計管理能力が育たないという側面もあります。あくまで「補助的な資金」と考えるようにしましょう。

教育資金は子どもの進学ルートによって総額が大きく変動し、公立中心なら1,000万円前後、私立中心では2,000万〜2,500万円に及ぶケースもあります。特に高校から大学にかけての7年間は費用のピークとなり、学費だけでなく受験費用や生活費も重なります。教育資金を確保するには、家計からの積立や学資保険の活用に加え、副収入や支出見直しなど日常の工夫も有効です。また、奨学金や祖父母の援助に頼りすぎず、リスクを踏まえた計画が不可欠です。ライフプラン全体を見据えて準備することで、子どもの将来の選択肢を広げ、家庭の安心にもつながるでしょう。

本コンテンツは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資家は投資商品ごとのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行うようお願いします。掲載されている情報を基に損害を被った場合でも、運営会社及び情報発信元は一切の責任を負いません。本コンテンツに掲載される情報は、弊社が信頼できると判断した情報源を元に作成していますが、その情報の確実性を保証したものではありません。なお、本コンテンツの記載内容は予告なしに変更することがあります。

WeCapital株式会社

第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2768号

加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

HP:https://www.we-capital.co.jp/

サービスサイト:https://yamawake.jp/index.html

Related article

関連記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more