アート&カルチャー

2024.03.29

前回はルネサンス期以降の伝統だった写実主義が写真の発明によって終わりを告げ、印象派の誕生を契機に絵画独自の表現へと向かっていく過程をご紹介しました。

今回は2度にわたった世界大戦によって目まぐるしい変化を遂げていく社会情勢の中で「芸術」がどのような歩みを経て「現代アート」となるに至ったのかをお伝えします。

1914年、人類史上初の世界戦争である第一次世界大戦が起こりました。セルビアとオーストリアの局地戦からヨーロッパ全土へと瞬く間に戦線を拡大した第一次世界大戦は、次第に国家総力戦の様相を呈し、毒ガス・飛行船・戦車・潜水艦などの新兵器を使用した未曾有の大量殺戮を繰り広げていきます。

永世中立国であるスイスのチューリッヒや大西洋を隔てた先のアメリカ・ニューヨークなどの都市では、戦禍を避けてヨーロッパから亡命してきた様々な国籍の詩人や芸術家が集まりました。中でもチューリッヒのキャバレー「ヴォルテール」には、ルーマニア出身で当時20歳のチューリッヒ大学留学生トリスタン・ツァラ*1を中心に、「ダダ」と名づけられた前衛芸術運動が誕生します。戦時下の惨状や閉塞感がニヒリズムと結びついて生まれたダダは、既成のあらゆる価値体系の徹底的な否定・破壊を志向しました。

ここで重要なのは、ダダは画家ではなく詩人が中心となって立ち上げた運動であることです。したがって、絵画表現ではなく政治的・哲学的思索を骨子としています。ダダは厭戦的気運に乗って急速に広がり、世界中の都市で同時多発的に展開していきました。

1917年、ダダの思想を最も鮮明に体現した革新的な作品が誕生します。当時29歳の芸術家マルセル・デュシャン*2による《泉(Fontaine)》です。

《泉》は市販の男性用小便器を横に倒し「R.Mutt」という署名と制作年の「1917」を記入しただけの作品です。デュシャンはR.Mutt(リチャード・マット)という偽名を名乗り、自身が実行委員長を務めていた「ニューヨーク・アンデパンダン展」に本作の出品を試みました。しかし、この展覧会は6ドルを支払えば無審査でどのような作品でも展示すると謳っていたにも関わらず、委員会は「いかなる定義からしても芸術作品ではない」として《泉》の展示を拒否したのです。激怒したデュシャンは自分が出品者であることを伏せたまま委員会を脱退。無署名で「リチャード・マット事件」と題した抗議文を発表しました。《泉》はその後、デュシャンを中心とする「ニューヨーク・ダダ」の活動拠点だったギャラリー「291」で数日間展示されたと伝わりますが、間もなく1枚の写真だけを残して所在不明となっています。

既製品の男性用小便器をめぐる「芸術か否か」の論争は、「芸術とは何か」という根源的な問いへと昇華され、世界のアートシーンに大きな波紋を投げかけました。既成の価値体系の中の1つとしての「芸術」を見事に「破壊」した《泉》は、デュシャン自身の言葉を借りれば従来の「網膜的絵画」から「観念としての芸術」という新たな定義を生み出した作品であり、のちに「現代アートの起源」と呼ばれるようになります。

戦争による政情不安を背景に爆発的な流行をみせた「ダダ」でしたが、1918年の第一次世界大戦終結を境に少しずつ求心力を失っていきます。やがて、ダダの理念である芸術の否定・破壊に飽き足らず、その先に新たな芸術を創造しようとする動きが現れます。

1924年、「パリ・ダダ」の中心人物だったフランスの詩人アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を刊行。医学を修め、神経科医学生として第一次世界大戦に従軍した経験を持つブルトンは、フロイトの精神分析理論をシュルレアリスムの基底に置きます。そして、夢や無意識の状態下における非合理世界を解放することで、理性の統制を受けない超現実(シュルレアリスム)を顕出し、「真の生」に到達できると主張しました。

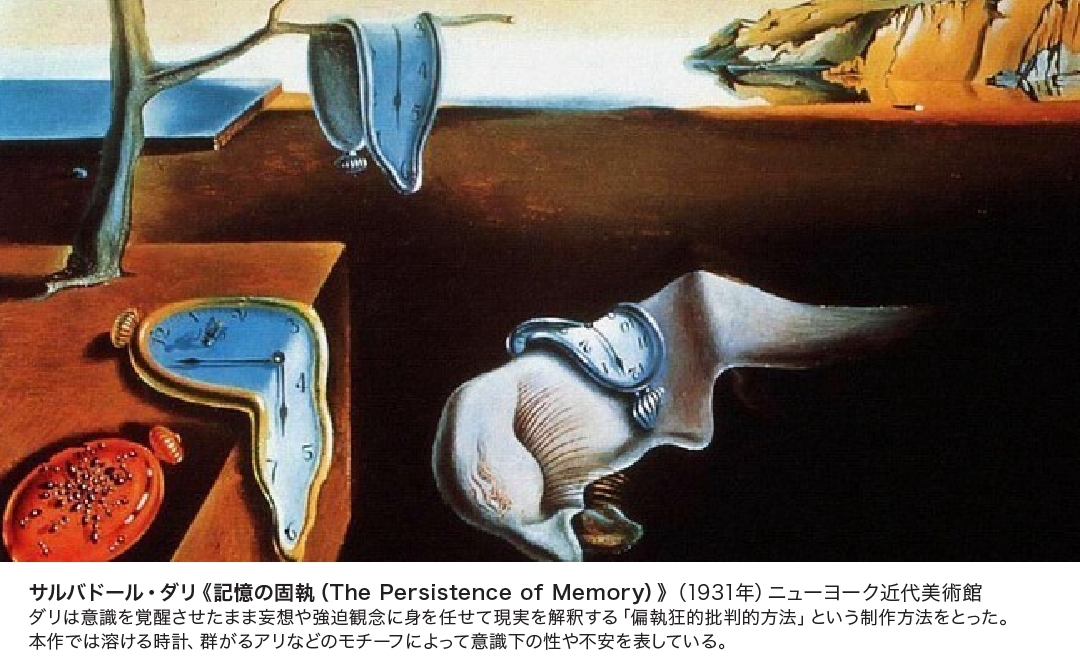

こうして始まったシュルレアリスム運動には、ジョルジュ・デ・キリコ*3やサルバドール・ダリ*4などの画家が参加し、前衛的な手法を駆使した作品を数多く生み出します。

30年代にはベルギー、チェコスロヴァキア、スイス、イギリスなどのヨーロッパ諸国から日本に至るまで広く伝播し、シュルレアリスムは国際的な思潮としての絶頂期を迎えます。しかし、1939年に第二次世界大戦の火蓋が切られ、ナチス・ドイツによってフランスが占領されると、ブルトンをはじめ多くのシュルレアリストはアメリカに亡命することとなり、その勢いが再び戻ることはありませんでした。

1945年、人類史上最大の死傷者を生んだ第二次世界大戦が終結しました。ここからご紹介していくのは、美術史の時代区分でいうとすべて「現代アート」に当てはまります。

2度にわたって大戦の主戦場となったヨーロッパが疲弊している中、本土での被害がほとんどなかったアメリカは経済的に優位に立っていました。また戦時中にヨーロッパからシュルレアリストをはじめとする多くの前衛芸術家が亡命してきたことで、ニューヨークの若手芸術家は最先端の美術について理解を深めていきます。そして、彼らを後押しする大勢のパトロンとの間でアメリカ独自の美術を打ち立てようとする気運が高まっていた40年代後半、ついに「抽象表現主義」と呼ばれる芸術運動が誕生しました。

抽象表現主義は「アメリカ型絵画」とも評されますが、50年代に入ると国際的にも広く知られるようになります。これによって、芸術活動の中心はヨーロッパからアメリカ・ニューヨークへと完全に移ったといわれました。

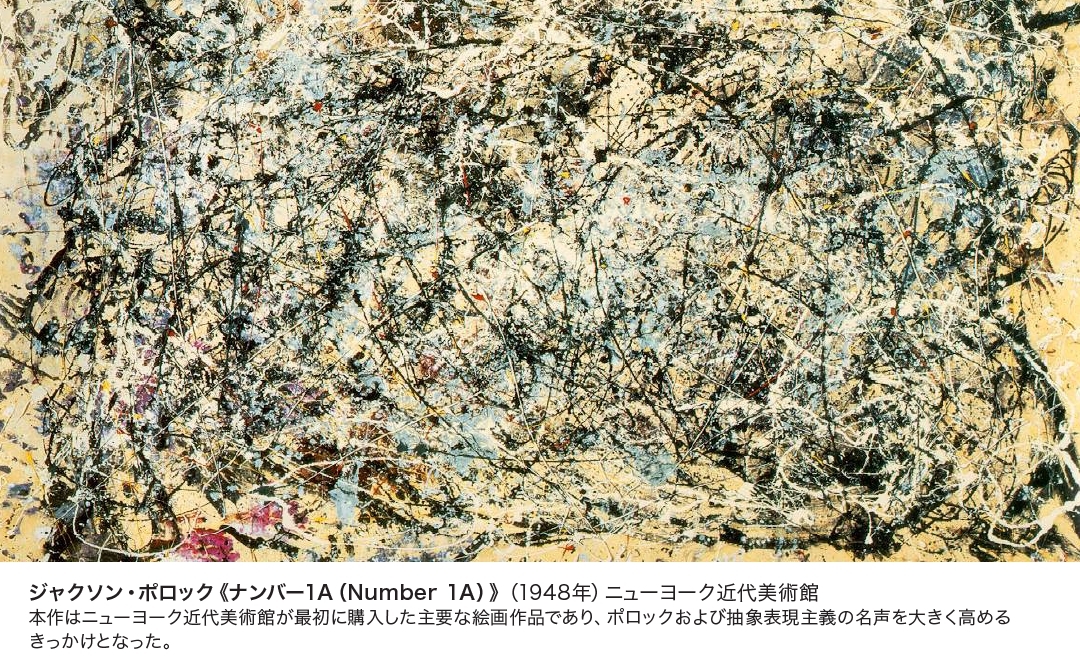

抽象表現主義を代表する画家ジャクソン・ポロックは即興的な動きで身振りを強調して描き、作品よりも創作過程を重視。絵を描くという「行為」を表現した「アクション・ペインティング」という新たな芸術を生み出します。

ポロックは西洋の伝統的な画法を踏襲せず、巨大なキャンバスを床に広げ、刷毛やコテで空中から塗料を滴らせる「ドリッピング」、絵具を流し込んで線を描く「ポーリング」といった極めて独創的な技法を駆使して感情や精神世界を表現しました。また様々な角度から無方向に描かれた画面には中心や焦点などは存在せず、「オールオーバー」な平面と評されます。このようなダイナミックな手法が生まれたのは、ヨーロッパとは異なるアメリカの広大な国土で生まれ育ったことも影響しているでしょう。

やがて抽象表現主義は美術評論家のクレメント・グリーンバーグ*5によって、具象物を徹底的に排除して崇高な精神性といった「形態的な純粋性」を志向する芸術表現へ理論化されていきました。

戦後のアメリカ経済は安定した成長を続けます。60年代に入る頃には国民の生活水準は飛躍的に向上し、メディアはあらゆる媒体で大量生産・大量消費を扇動していました。

そうした中で、大衆文化を「キッチュ(ドイツ語で俗悪なものを指す)」と断じる抽象表現主義への反発を背景に、ロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホルの2人が旗手となって「ポップアート」が台頭します。

ポップアートの特徴は雑誌・広告・漫画・報道写真といった暮らしの中にありふれたものを平明な手法でわかりやすく表現したところにあります。またアメリカの大量生産品や大衆文化をテーマにしているため、次第に「アメリカの豊かさを賛美する芸術」として好意的に受け入れられていきました。

リキテンスタインは新聞連載の漫画の1コマを印刷インクのドットや吹き出しなども含めてキャンバスに拡大して油彩で制作。大衆文化の1つである漫画を芸術作品へ昇華させたといわれます。

ウォーホルはキャンベルのスープ缶やコカ・コーラなどの大量生産品、マリリン・モンローをはじめとする著名人をモチーフに、量産が可能なシルクスクリーン*6の技法を用いて色を変えたり、意図的にプリントをずらすなどして、日常の中でそれらが生み出すイメージとのギャップを浮き彫りにしました。

世界的な流行をみせたポップアートはやがて広告美術に継承され、今も大衆文化の一部として日常に浸透しています。

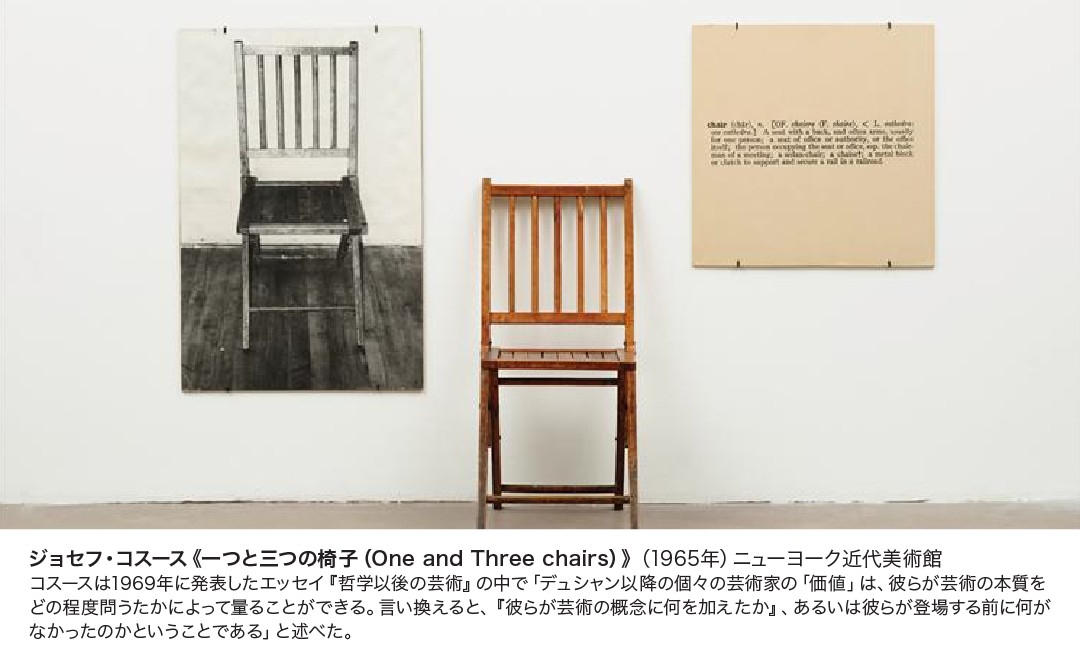

60年代半ばになると、デュシャンの《泉》をルーツとする前衛芸術運動「コンセプチュアル・アート」が登場します。

コンセプチュアル・アートはアイデアやコンセプトを作品の中心的な構成要素として、絵画的な視覚性からの脱却を志向。日本語で「概念芸術」とも訳されるように「芸術作品の非物質化」を推し進めました。

ジョセフ・コスースが20歳の学生時代に発表した《一つと三つの椅子》(1965)がコンセプチュアル・アートを代表する作品とされています。《一つと三つの椅子》は実物の椅子、実物大の椅子の写真、辞書内の椅子の項目のテキストの「3つの椅子」が並列された作品です。この作品の前に立った時、鑑賞者はモノ、イメージ、言葉の互換性・非互換性に思いを馳せることになるでしょう。デュシャンは後年「芸術はアーティストが生み出す作品だけで完結するのではなく、鑑賞者が創造的行為に加わることによって完成する」という言葉を残しましたが、コンセプチュアル・アートは「アーティストと鑑賞者の共同制作」でもあるのです。

70年代に入るとコンセプチュアル・アートは世界中に広がっていき、今日においても現代アートを象徴する大きな潮流の1つとなっています。

以上、2回に分けて西洋美術史のおおまかな流れをご紹介してまいりました。

ルネサンス期に写実主義を確立した「芸術」が、写真の発明によって絵画独自の表現へと大きく舵を切ったのは19世紀後半。そして、1917年に発表されたデュシャンの《泉》が蒔いた種が約半世紀後に「現代アート」として多種多様な花を咲かせていきました。

長らく「芸術」と呼ばれていたのが60年代に誕生したポップアートから「アート」に変わっていますが、ヨーロッパにおける伝統的な「芸術」と戦後のアメリカで自由な国民性と豊かな経済力を背景に生まれた「アート」は対照的な関係にあるともいえます。ちなみに画家を指す言葉もアルチザン(職人)からアーティスト(芸術家)へと産業革命期に変わっていきました。

80年代以降の現代アートはインスタレーション・アート、テクノロジー・アート、リレーショナル・アート、グラフィティ・アートなど多岐にわたり、今回はその全貌をお伝えすることはできませんが、機会をみて今後取り上げていく予定です。

写真やチューブ入り絵具の発明など科学技術の進歩が美術史に革新的な変化をもたらしたように、近年の目覚ましいテクノロジーの発達は現代アートの更なる進歩を後押ししていくでしょう。

*1 トリスタン・ツァラ(Tristan Tzara,1896-1963)はルーマニア出身でフランス人の詩人。1916年、第一次大戦を機にスイス・チューリッヒに移り、ハンス・アルプ、フーゴー・バルらとダダの運動を起こす。1918年に「ダダ宣言1918」と題する文章で「ダダは何も意味しない」と示す。言葉と意味の不一致を表明することによって、表現活動の破壊を試みた。

*2 マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp,1887-1968)はフランス出身の美術家。1915年に渡米し、既成の絵画の枠を超えた実験的作品を制作する一方、日用品を芸術作品として提出する「レディーメイド」作品を開始した。実験的美術作品の制作による美術に対する本質的・思想的な問いかけは現代芸術に大きな影響を与えた。

*3 ジョルジュ・デ・キリコ(Giorgio de Chirico,1888-1978)はギリシャ生まれ、イタリアの画家。1911年にパリに出る。1917年には幻想的な風景や静物を通して、形而上的な世界を表現する「形而上絵画」を確立。無人の街の片隅や広場、地平線への広がりといった建築的要素が支配的であり、顔のないマネキン人形や謎に満ちたオブジェが次第に加わる作風は、パリのシュルレアリストに大きな影響を与えた。

*4 サルバドール・ダリ(Salvador Dali,1904-1989)はスペインの画家。1928年から翌年にかけてパリに滞在し、シュルレアリスム運動に参加。トロンプ・ルイユ(だまし絵)風の細密描写によって夢や幻覚による内面の無意識世界や潜在的な欲望を描いた。1930年代後半からはシュルレアリスムの運動を離れて、1940年にはアメリカに移住。第二次世界大戦後は、現代物理学の原子体系とキリスト教的イメージが混交する絵画を展開した。

*5 クレメント・グリーンバーグ(Clement Greenberg,1909-1994)はアメリカの美術批評家。1930年代から文学や美術の批評活動を行う。従来の伝記的・文学的な批評を退け、芸術の自律に基づくモダニズムの美術を提唱し、美術批評を確立した。第二次世界大戦後の最大の批評家としての地位を占め、アメリカ美術の国際的な評価に貢献。その後の批評や研究にも大きな影響を与えている。

*6 絹などの薄い布を枠に張り、白く残したい部分だけを裏から紙などを当てて接着しインクが通らないようにした後、上から布目を通してインクを刷る技法。第二次世界大戦後アメリカを中心に急速に発達し、主に商業印刷の目的で広く利用されていた。1950年代後半以降に芸術表現として多用され、ポップ・アートはその機械印刷的な表現を積極的に援用した。

Related article

関連記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more