不動産&金融

2024.05.01

30代〜40代になると、マイホームを建てる気持ちが芽生えたり、不動産投資について調べていたりする方は多いのではないでしょうか。

不動産を購入したり、投資する際に確認しておきたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。普段、あまり聞きなれない言葉なため、実はよくわからないという方も多いでしょう。

建ぺい率と容積率は、どちらも土地の面積に対し建築できる建物の大きさを表した数値です。建ぺい率と容積率次第では、希望通りの建物が建てられません。

今回は建ぺい率と容積率について、緩和の条件などとともに詳しく説明します。

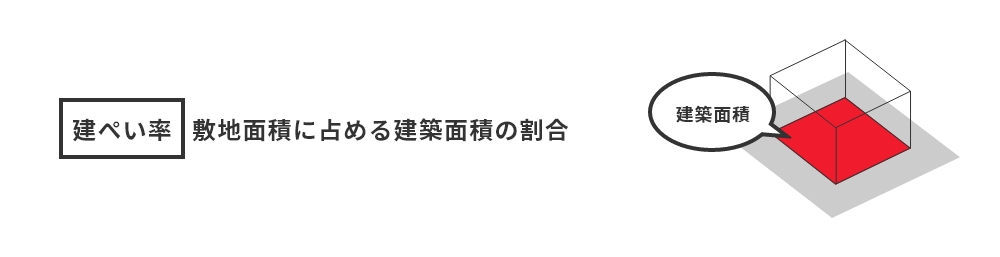

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を言います。建築面積とは建物が敷地を覆い隠す部分のことで、真上から見た場合の建物部分の面積を言います。建ぺい率が低い土地の場合は、敷地面積に対して大きな建物を建築できません。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を言います。建築面積とは建物が敷地を覆い隠す部分のことで、真上から見た場合の建物部分の面積を言います。建ぺい率が低い土地の場合は、敷地面積に対して大きな建物を建築できません。

たとえば、敷地面積が200㎡で敷地内の建築面積が100㎡の場合の建ぺい率は50%です。

せっかく建物を建てるのであれば「土地を無駄なく使いたい」と考える方もいるかもしれません。しかし、建ぺい率の制限があることで、土地の全てを建物に使えるとは限りません。

ではなぜ、建ぺい率が定められているのでしょうか。

建ぺい率は、建物の日当たりや風通しをよくするために定められています。もし建ぺい率が定められていなければ、建物と隣接する建物が隙間なく建築され、日当たりや風通しといった住環境が悪化します。また万が一火災が発生した場合、延焼を防げません。

適切な建ぺい率を定めることで建物同士の近接を防ぎ、ある程度の空地を確保できます。それぞれの建物の日当たりがよくなり、火災による延焼も抑制できます。このように良好な市街地を形成することを目的として、建ぺい率は定められました。

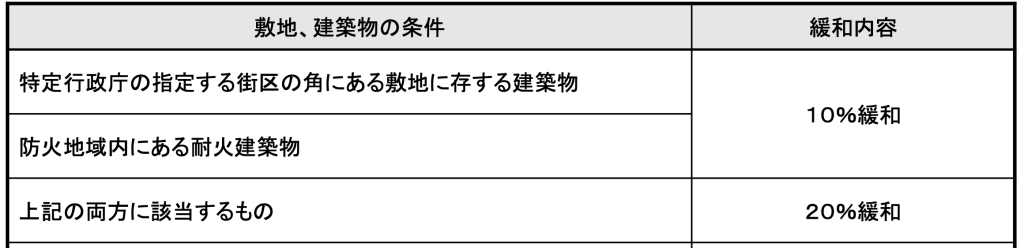

建ぺい率は一定の条件を満たすことで、緩和できます。

参照:国土交通省

角地に建築する建物であれば+10%、防火地域に耐火建築物を建てれば+10%、両方を満たせば+20%まで緩和されます。耐火建築物とは建築基準法で定められた、主要構造部が耐火仕様で建築されているなど、一定の条件を満たす建物を言います。

2019年に建築基準法が改正され、建ぺい率の緩和について内容が拡充されました。具体的な内容は、次の通りです。

| 従来の制度 | 新制度 | |

| 対象地域 | 防火地域 | 防火地域・準防火地域 |

| 対象建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物・準耐火建築物 |

改正前の制度では建ぺい率緩和の対象になるのは、防火地域に建築する耐火建築物だけでした。改正後は準防火地域と、準耐火建築物も緩和の対象に追加されました。準耐火建築物とは耐火建築物に必要な条件を満たしていないが、ある程度の耐火性能を備えた構造の建築物をいいます。

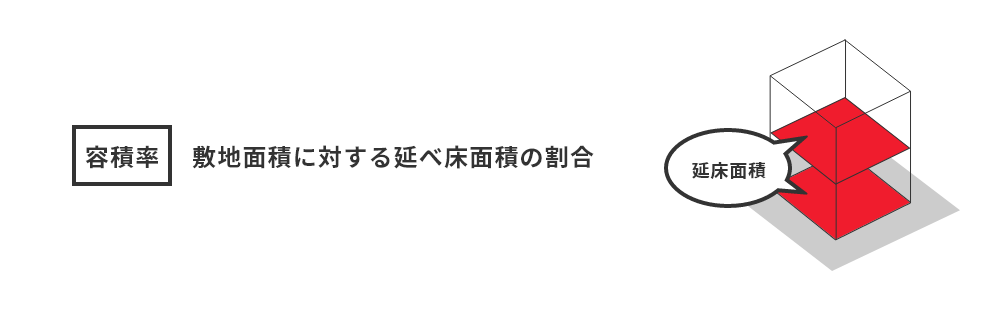

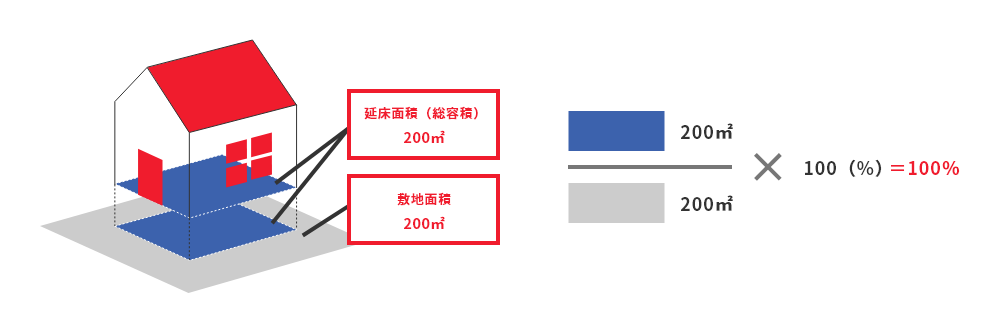

容積率とは、建物の延床(のべゆか)面積の敷地面積に対する割合をいいます。延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。容積率の計算は、下記の計算式で算出します。

敷地面積200㎡の土地に、延床面積200㎡の建物が建築されている場合の容積率は100%です。建ぺい率との違いは建物全体の床面積を基に算出している点で、敷地に対して建築できる建物の規模の目安といえるでしょう。

容積率は、道路などの社会インフラと人口のバランスを確保するために定められています。もし容積率がなければ、一部の箇所に高い建物が集まり、人口が集中してしまうかもしれません。その場合は道路や水道などの社会インフラが、処理が追いつかずパンクしてしまう可能性があります。

快適な住環境を確保するためには、容積率で建築物の規模を制限することで、人口をコントロールする必要があります。建ぺい率と同様に、容積率も快適な暮らしを確保するために定められた制度といえるでしょう。

容積率は床面積を基に算出されますが、一定の条件で床面積に算入されない緩和条件があります。代表的な緩和条件の例は以下の5つが挙げられます。

それぞれの緩和条件を、紹介していきます。

住宅や老人ホームに設置される地下室は、床面積に算入されません。ただし算入されない地下室には、下記のような条件があります。

参照:建築基準法

たとえば、敷地面積が100㎡で容積率が100%の場合の建物を見てみましょう。1階と2階の床面積が50㎡の場合、2階建ての建物であれば容積率100%となります。

同じ場合で地階を設置しても、地階は容積には算入されません。そのため容積率は100%と変わらない状態で、建物を広く使えます。ただし床面積に算入されない地下室は、床面積の3分の1が限度になる点には注意が必要です。

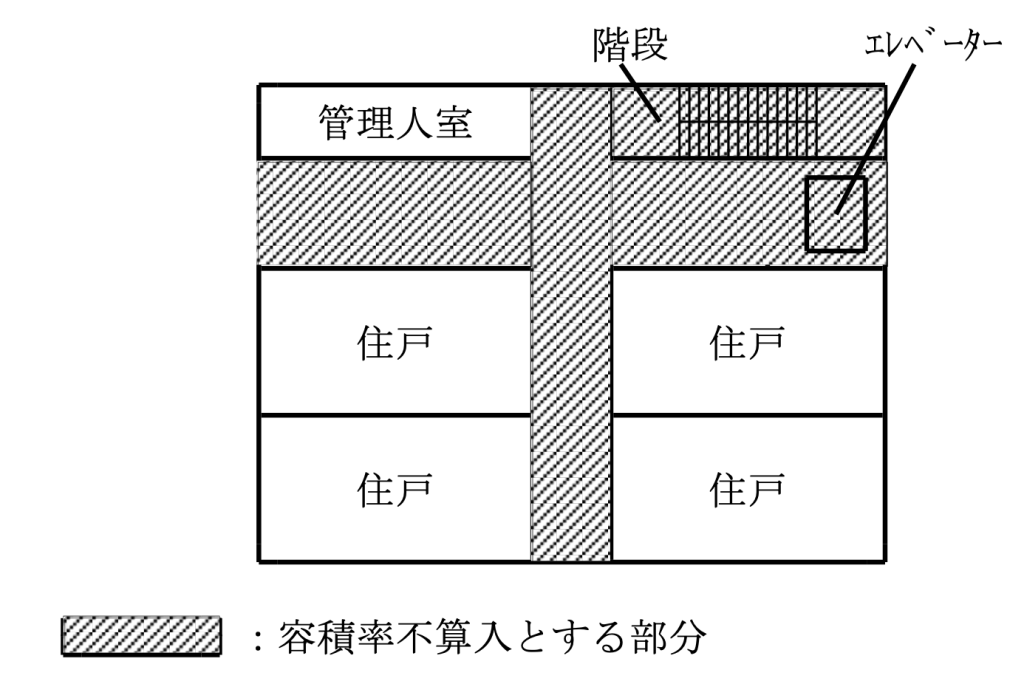

マンションなどの共同住宅における、廊下や階段・エレベーターなどの共用部分も床面積に算入されません。たとえば下記のような間取りのマンションの場合、網掛け部分の面積は容積率の算定には算入する必要がありません。共同住宅の場合の床面積は、入居者が居住している専有部分(住戸)が計算の基礎になります。

出典:国土交通省「建築基準法制度概要集」

容積率に算入されない共有部分には、次のようなものがあります。

都市再生特別地区における建物も、容積率が一律ではありません。都市再生特別地区とは、都市を再生させるために高度な利用を図る地区のことで、都道府県が決定します。都心部にある高層階のビルや複合施設を建築する場合が多く、東京ミッドタウン日比谷やGINZA SIXなども都市再生特別地区です。

都心部の大規模なビルが開発される場合をイメージするとわかりやすいでしょう。ほかにも都市再生特別地区を利用した事例には、次のようなものがあります。

高度利用型地区計画内の建物も、容積率は一律の制限を受けません。高度利用型地区計画とは、すでにある程度の規模の建物や公共施設が建築されている地区で、建物を形態変更することで敷地を有効活用する場合に指定されます。具体例としては、次のようなケースがあります。

高層住居誘導地区とは、都心に高層マンションを建築するための地区で、容積率の緩和が受けられる場合があります。現在では都心には高層マンションが乱立していますが、かつてはバブルによる地価高騰と、よりよい住環境を求めて郊外に住居を構える方が多くいました。

その際に定められたのが高層住居誘導地区で、都心に高層マンションを建築し人口の都心回帰を狙いとしていました。高層住居誘導地区では、最大で容積率が600%まで緩和されます。

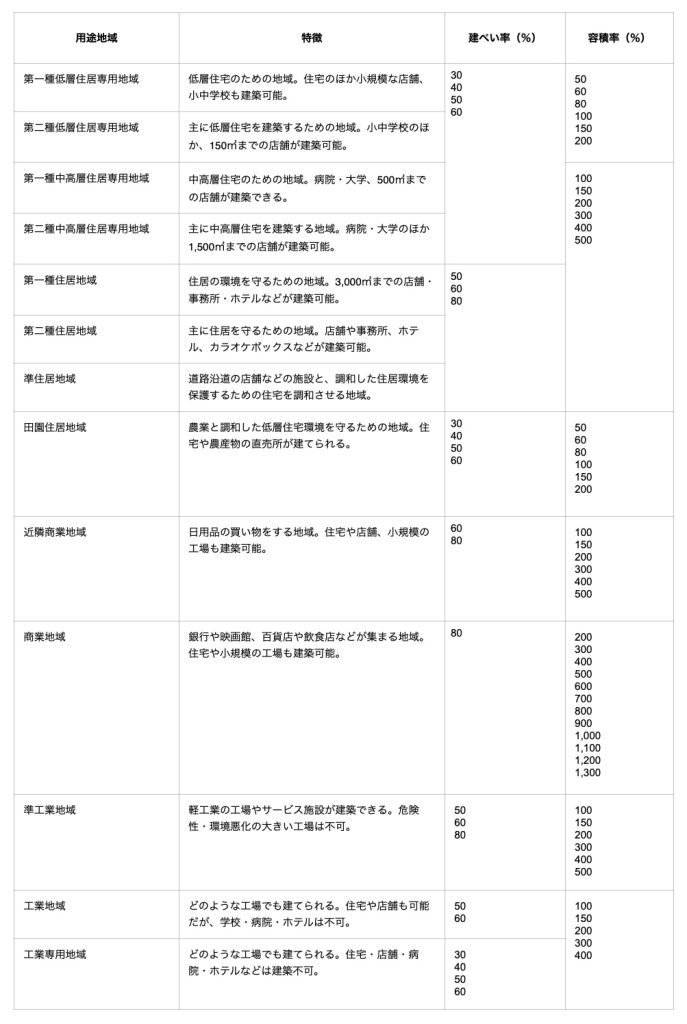

建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに比率が決まっています。

用途地域とは計画的に市街地を形成するために、建築する建物の規模や用途を制限するために都市計画法で定められました。住宅地や工業用地・商業地のように、地域の使用方法を分けて、それぞれの地域の環境が守られるように区分わけされています。

用途地域には、次の13種類があります。それぞれの地域の特徴と、都市計画により指定されている建ぺい率と容積率は原則次の通りになります。

参照:国土交通省「用途地域」、国土交通省「建築基準法制度概要集」

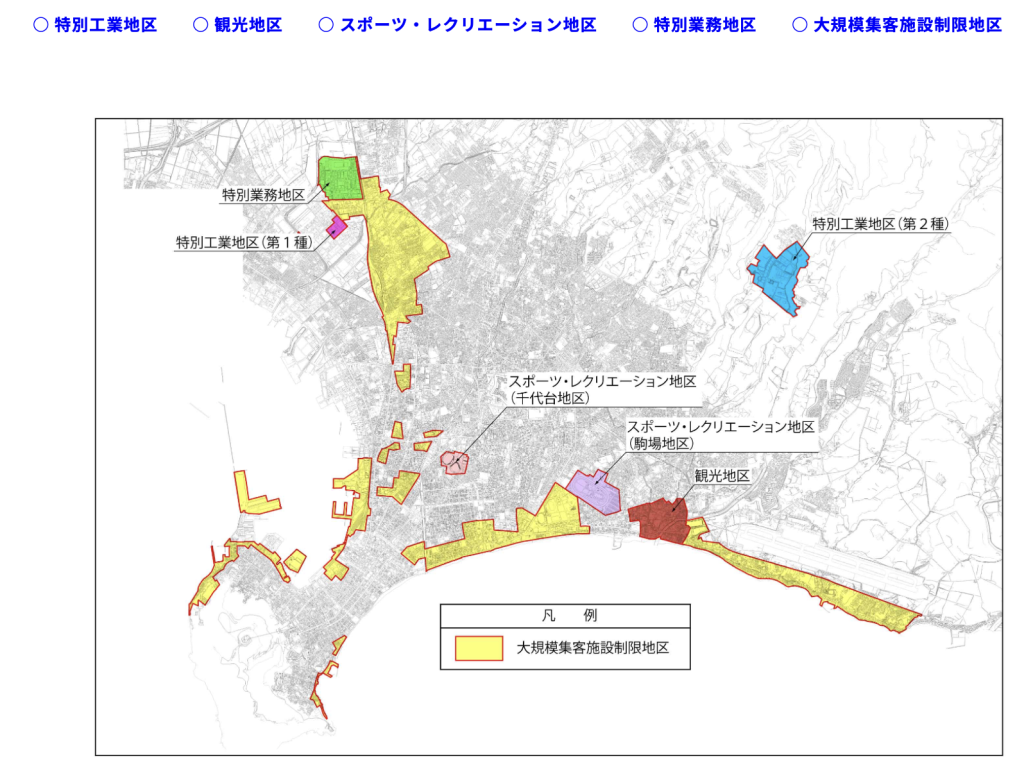

特別用途地区とは用途地域の制限だけでは市街化の形成が不十分な場合に、追加で細かい制限を加えたり、緩めたりする特別な地区です。特別用途地区は、用途地域の指定がないエリアに単独で指定されることはありません。特別用途地区は地域の実情に応じて、市町村が自由に定めることができます。

具体例として、北海道函館市の例を見てみましょう。函館市では、次のような特別用途地区を定めています。

出典:函館市「特別用途地区」

函館市内で温泉街のあるエリアには、学校や一定規模の工場を建てられない観光地区や、スポーツ・レクリエーションの拠点として土地利用を行う地区が定められています。各地域の市街化を促進させるために、地域情勢に応じた特別な用途地域を制限できるのが特別用途地域です。

建ぺい率や容積率で、敷地に対して建築できる建物の規模が決まります。土地を購入する際には、目的に応じた建物が建てられるかどうか、建ぺい率や容積率を通じて確認するようにしましょう。投資用の建物を建築する目的で土地を購入するのであれば、大きな建物を建てた方が投資効率がよくなるため、容積率が高い土地が向いています。ただし、上記の表にある用途地域ごとの比率を順守して建築された物件かを知ることも重要です。

マイホームを建てるのであれば、ゆとりのある住宅街が形成できるように、建ぺい率があまり高くないような設計も考えることができます。建ぺい率も容積率もそれぞれ緩和条件があるため、うまく活用すればより土地を高度に活用できるでしょう。

Supervisor

監修者

水野 崇

Mizuno Takashi

スマホで完結できる不動産クラウドファンディング「ヤマワケエステート」

ヤマワケエステートHPはこちら ヤマワケエステートに会員登録本コンテンツは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資家は投資商品ごとのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行うようお願いします(「ヤマワケ」のうち2024年現在でサービスの運営を開始してるプラットフォームは「ヤマワケエステート」のみであり、本コンテンツ中のその余のサービスに関する記載はいずれも暫定的なものにとどまります)。掲載されている情報を基に損害を被った場合でも、運営会社及び情報発信元は一切の責任を負いません。本コンテンツに掲載される情報は、弊社が信頼できると判断した情報源を元に作成していますが、その情報の確実性を保証したものではありません。本コンテンツに関するご質問や参照のお問い合わせは受け付けておりません。なお、本コンテンツの記載内容は予告なしに変更することがあります。

Related article

関連記事

Tag

タグ検索

Pick up

特集記事

What's new

新着記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more