アート&カルチャー

2024.11.13

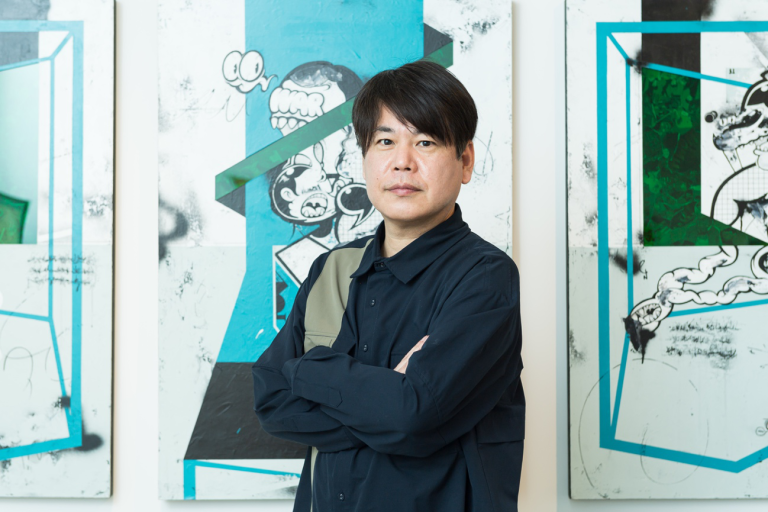

従来とはまったく異なる手法でアート業界を牽引し続ける、人形町のギャラリー・タグボート。今回は同ギャラリーの代表であり、「投資としてのアート、教養としてのアート」の著者でもある徳光健治さんにこれまでの歩みを振り返っていただきながら、今後の展望やアート投資をする際のアドバイスまでお話いただきました。

ーまず初めに、タグボート設立にいたるまでの道のりについて教えてください。

実はタグボートは私が作った会社ではなく、もともとは株式会社エムアウトという会社の事業部だったんですよ。エムアウトは、株式会社ミスミグループという上場企業を創業された田口弘さんという経営者であり、有名な現代アートコレクターの方が設立されたんですけど、要はスタートアップの新規事業をどんどん立ち上げようっていう会社なんです。タグボートはそこの新規事業第1号であり、2003年の10月から日本で最初に本格的な現代アートのオンライン販売を始めているんです。

そこで私に事業部長として声がかかって、普通に入社面談を受けて入社しました。それが2008年の4月末、42歳の時ですね。もともと絵を描いたり、美術館に行くのが好きで、当然タグボートというサービスも知ってましたから、その事業の責任者を探してるという話があったときに「面白そうだな」って思ってチャレンジした感じです。

入社当時は株式会社エムアウトのファインアート事業部だったんですけど、2008年9月にいわゆる事業会社化して株式会社ギャラリータグボートになりました。といっても、100%エムアウトの子会社だったんで、最初はいわゆるサラリーマン社長ってやつです。だから創業者でも何でもなくて、途中から事業部長として入社して、雇われ社長になって、そこから独立したという流れですね。

ーそうだったんですね。事業部から子会社化したのはどのような経緯だったんですか。

タグボートをエムアウトの子会社にするという話は、私が入社する前から既定路線としてあったんだと思います。ただ入社前は財務諸表を見せてもらえなかったんで、あとからわかったんですけどこれはちょっと大変なことになったなと思いました(笑)。

しかも、2008年9月1日に事業会社になってその2週間後の9月15日にいきなりリーマン・ショックですからね。それまでは村上隆や奈良美智といったアーティストがかなり人気になってきていて現代アートのプチブームが起きてたんですけど、リーマン・ショックが起こったことで一気に業界も冷え込んで売り上げが半分以下に落ちました。

ーすごいタイミングでしたね。そこからどうされたんですか。

やっぱり雇われ社長だと自分の思うようにできないところもあったので、自分がオーナーとなって運営したほうがうまくいくと思いましたし、100%自分で動かせる方がやりやすいとも思っていたので、最終的には私個人でマネジメント・バイアウトという形で事業譲渡してもらって会社を買うことにしたんです。もちろんそこから赤字を黒字にするまで毎日大変でしたけどね(笑)。それが2010年の3月、リーマン・ショックから約1年半後ですね。

ーご自分で経営権を持たれてから事業内容に変化はありましたか。

それまでのタグボートはセカンダリーの委託販売が多かったんですよ。

それ以外としては、国内の著名なギャラリーのプライマリー作品の委託販売もやってました。要するにZOZOTOWN方式ですね。ただ作品は1点ものなので出展ギャラリーとオンラインで注文時にダブルブッキングになるリスクがあります。

あとはギャラリー側としては売れ筋の作品はあえてウェブに出さない。なぜかというと店頭でもオンラインでも販売価格は同金額だから、タグボートに出した分だけ手数料が取られる。そうすると売れ筋以外の作品がこちらにくるわけですよ。そうなるとやっぱりビジネスモデル的に厳しい。なので、いわゆるプラットフォーム型のアート作品のマッチングを図るビジネスは徐々に減らそうと思ったんですよ。日本のアートマーケットはアートのプラットフォームが成立するほどの規模じゃないので。

そこからは普通のギャラリーと同じように、自社でアーティストを直接スカウトして運営する方向に変えていきました。「TAGBOAT AWARD」という公募展や「Independent Tokyo」というアーティストがブース出展する企画展を定期的に開催しているのも、多くのアーティストと接点を持つためです。ともにもう十数年続けているんですけど、応募いただいた年間数百人のアーティストに作品を展示する機会を設けることで、アーティストとしてキャリアアップしたい人がタグボートを目指せるような土台を作りながら、少しずつ取り扱いアーティストを増やしていって、今では170名ほどの取り扱いアーティストがいます。

ー取り扱いアーティストを選ぶうえでの基準などはありますか。

もちろん作品が面白いかどうかを見ていますが、テクニックやコンセプトにおいてタグボートの中でこれはいいとか駄目とかいう基準はないですね。それよりも、今の時代というものをちゃんと考えているかを見ています。はっきり言えば「頭の良さ」ですね。

頭の良さっていうのは学力ではなく、どれだけ社会を俯瞰的に見れているかで判断します。

それとコミュニケーション能力。喋りは下手でもいいので、代わりに文章表現に長けていたり、自己表現を正しく伝える力が大事です。

あとは忍耐力ですね。結局アーティストって孤独に作業をする仕事なのでメンタルをやられてしまう人が多いんです。作れなくなると非常に困るし、頑張れって言ってもしょうがないことなので、ちょっとやそっとじゃ辞めないで長くアーティストを続けていく根性があるかを見ています。

この頭の良さ、コミュニケーション能力、忍耐力の三つは非常に重要なファクターで、100のうち作品が60だったら本人キャラ40ぐらいはウェイトを占めます。

ー運営するうえで特に力を入れていることはなんですか。

アーティストがアーティスト活動だけで食べていくのって、年間に最低500万円くらいは売らないといけないんです。500万売れてもギャラリーと売上は折半するのでアーティストに入るのは半分の250万ですよね。もちろんその中から画材や交通費をはじめいろいろと出費がかさむので都内や首都圏で生活するうえでは本当にギリギリのラインなんですけど、タグボートはできるだけ多くのアーティストがアートで食べていける社会にしたいと考えています。

たとえば、年間数千万円売れるアーティストが複数いれば、ギャラリーは十分食べていけるんですよ。小さなギャラリーだと、スターが1人いれば運営できるので、一生懸命スターを生み出そうとしているギャラリーは多いです。

アートビジネスにおける作品1点あたりのコストって、10万円の作品も1000万円の作品もあまり変わらないので、高単価の作品が売れるギャラリーの方が儲かるわけですよ。

でも私は1人のスターをつくることにさほど興味がわかないんです。それよりも、アートで食べていけるアーティストを数百人規模で作りたい。「タグボートで取り扱いをすれば、アートで食べていくことができるよ」ということを世の中に知らせたいんです。

なぜかというと、例えばある高校生が美大にいきたいとか言い出すと、お父さんから「美大なんかいってどうすんだ。ちゃんと勉強しろ、そんな夢みたいなことは寝てから言え」みたいに言われて、多くの人がアーティストになる道を諦めているんですよ。それで、漫画家、イラストレーターやグラフィックデザイナーを目指すようになっちゃったりするんです。

日本って本当に絵が上手い人やアートをやりたい人がアーティスト活動をやれてないんです。

実際に東京藝大の油画の倍率も下がっていってますし、どうせ卒業してもアートで食べていけないというイメージが定着してしまうと、自由に自分の好きなことがやれて、しかもクリエイティブでという、これからの時代に必要な職業であるものがないがしろにされてしまいますよね。商社やコンサルとか実際に物を作らない人が儲かる世界よりも、自由に表現してクリエイティブなことをやってる人がどんどん増えていく世界の方が幸せじゃないですか。毎日同じ電車に乗って、スーツ着て、上司にペコペコしなくても、好きなことで何とか食べていける人って、別に高級車に乗ったりタワマンに住まなくても素敵じゃないですか。

そういう自由に表現できる人がたくさんいる世界を作れれば、世の中の人がもっとクリエイティブな仕事を目指すようになっていくんじゃないか、そういう社会の実現に貢献した会社だと後世に残ればいいなと思います。なかなか壮大な夢ですし、1人のスターを作るのと比べてそんなに儲からない仕事なんですよ。だけれども、やっぱりそっちの方が楽しいので「食べていけるアーティストの数を増やすこと」をミッションに掲げ、我々はその「数」にこだわっています。

ー展示スペースの確保はどのようにされてらっしゃいますか。

当然ギャラリーだけだと足りないので、自社のアートフェアや百貨店の催事場をすべて使った企画展を開催して年間3000点ほどを展示販売しています。タグボートが他のギャラリーと比べて圧倒的なアーティスト数を取り扱えるのはオンライン販売というチャネルがあるからですけど、それだけじゃなく展示もちゃんとしてるんです。

いわゆるプラットフォーム型というか、アーティストが自分で作品登録をして買いたい人とのマッチングを自動的に図るオンラインギャラリーは、いわゆる個別プロモーションをやってないんですよ。タグボートはアーティストにインタビューをしたり、アーティストの魅力を世の中に知らせる活動に力を入れているので、そういった意味では一般的なギャラリーと変わらないです。ただ展示をしている作品数と取り扱いアーティストの人数が違うのと、オンラインとリアルを同時にやっているので販売率が高いわけです。展覧会が終わればもうほったらかしではなく、オンラインで引き続き販売し続けます。よくいろんなオンラインギャラリーと比較されることがあるんですけど、大体みんな登録型なんですよ。展示しないで登録だけして販売するのって正直言って面白くないですよね。アーティストの価値を上げるようにプロモーションするのがギャラリーの仕事なので。

ー実店舗をここ(人形町)に構えられた経緯を教えてください。

MBO(マネジメントバイアウト)させてもらってすぐ(2010年)に人形町に最初の事務所を構えたんです。今のタグボートから歩いてすぐのところで、そこから2017年の10月に同じ人形町なんですけど引っ越しまして、その時はオフィスの中の本当に狭い空間でしたが初めてギャラリーを併設しました。そのあと2019年の3月に有楽町の阪急メンズ東京の7階に常設ギャラリーをオープンしたんですけど、阪急だと高さ3mの立体や映像作品の展示は難しいんです。あと百貨店って売り上げが立たないものに結構なスペースを使って展示するのを嫌がるんです。なので大胆な面白い展示ができなかったのと、オフィスが人形町にあってギャラリーが銀座にあるのは距離的な問題でマネジメントが大変だったんですよ。

そこでこの天井高5m近い物件を見つけたんで、阪急からは残ってほしいと懇願されましたがここに引っ越してきたんです。

何度か引っ越しましたけど一貫して人形町にオフィスを構えているのは、やっぱり人形町は食べ物も美味しいですし、下町の雰囲気があって気取ってないところがいいんですよね。一方で富裕層の方も住んでらっしゃって、アートに興味を持ってらっしゃる方の居住区域として日本橋が選ばれたりするので、そういった意味でも人形町にきてよかったと思います。

ーオンラインと実店舗での違いを感じることはありますか。

オンラインなんてリアルのサブでしかないですよ、実物を観るのと画面で見るのってもう全然迫力から何から違うじゃないですか。基本的にアートって生で観るのが一番いいので、オンラインはそれを代替するのではなく、あくまで補完するものでしかないと思っています。

電化製品とかの場合は、それをデータで表示すれば代替に近い形でできるかもしれませんが、アートの場合はそういうわけにいかないですよね。人が作っていてその人の魂や考え方がそのまま現れているものがアートなので、わずか4.7インチぐらいの携帯の狭小画面の中でそれを感じることはできないです。今後どれだけテクノロジーが発達したとしても、それは変わることがないと思います。

ー日々のルーティンを教えてください。

私個人のルーティンとしては毎週水曜日にメルマガに出すコラムを書いています。毎週2000文字を8年間やってるんで、これまで合計80万文字を書いている計算になりますね。内容はマーケットに関する情報やレポート、現代アートに対する考え方が中心で、それが本になっていくんです。今2冊ほど本を出してるんですけど、全部そのコラムから取ってるんですよ。大体当日の朝に書く内容を決め、それにちゃんと起承転結をつけて2000文字にまとめるのは意外と大変ですが、社内的にも社外的にもタグボートの方針をすべて包み隠さずに発信する場にもなっています。

会社としてのルーティンはほかにもいっぱいあります。アーティストから作品が送られてきたら、まずそれを作品登録しなきゃいけないし、登録した作品をメールマガジンに入れないといけないし、SNSに記事として投稿しないといけないし、いろいろな形でそれをプロモーションしないといけないし、展覧会やイベントの企画をしないといけないし、アーティストが悩んでたら話を聞いてあげないとですし、そんなことの繰り返しですよね。我々はアーティストとコレクターさんの間にいるんですけれど、結局はアーティスト側の心理や考え方が理解できないと作品は売れないわけですよ。コレクターさんとアーティストの間ってまだまだ情報格差が大きいので、アーティストの持っている情報や考え方をどれだけコレクターさんにわかりやすく伝えるかが重要で、先ほど申し上げたアーティストが自分で登録して、自動的に販売するプラットフォーム型の場合、アーティストが自分で作品の説明文を書いてるんですけど、ポエムみたいなものが多いので読んでも抽象的すぎてあまり意味がわからないんです。それを小学校6年生にもわかるような言葉にまで易しく分かりやすく書き直すというのが我々のポリシーです。難しいことを書いても、それはかっこつけでしかないよねって社内には言っていて、アーティストが書いてきたポエムみたいな説明文はステートメントとして一番最後にして、それ以外は我々が全部書き直しています。これが重要なんですけど、やってないギャラリーが多いんですよ。アートってとっつきにくいもの、わかりにくいものというイメージを変えていかないといけないですよね。

〈後編へ続く〉

後編の主な内容

・近年のアート業界の分析と今後の市場動向の予想

・アート業界で注目していること

・アート投資をする際に注意すべきこと

・日本のアート業界が今後盛り上がるために必要なこと

・タグボートが目指す未来

株式会社タグボート 代表取締役 総合商社、外資系コンサルティングファーム、モバイルコンテンツ会社を経て、アジア最大級の現代アートのオンライン販売TAGBOATを運営。 日本の現代アート市場拡大を作るべく奮闘中。 特に若手作家が活躍できる環境作りに力を入れている。

Related article

関連記事

Tag

タグ検索

Pick up

特集記事

What's new

新着記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more