再エネ

2025.09.05

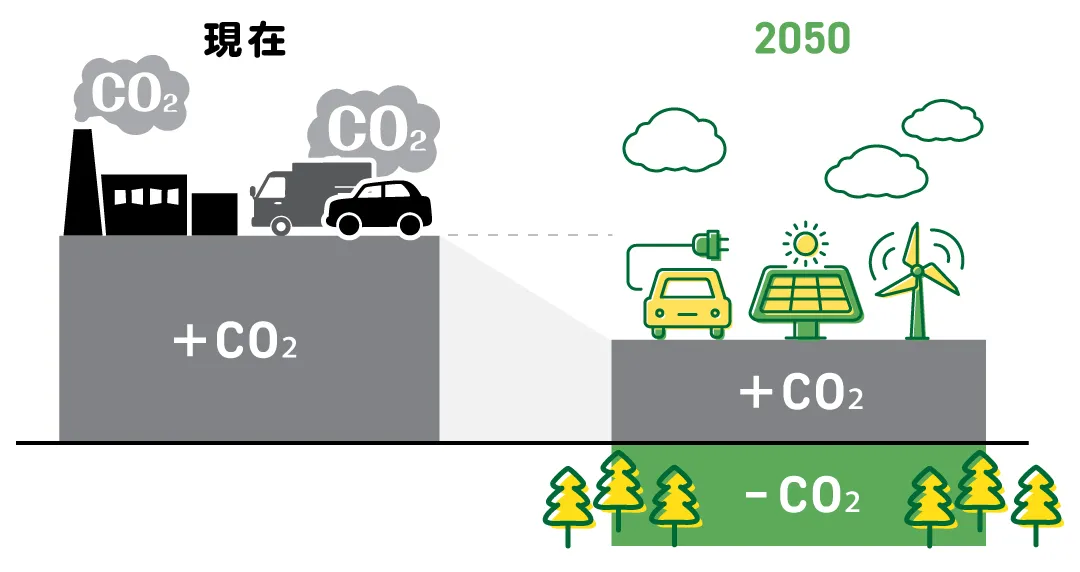

カーボンニュートラルとは、「人間の活動によって排出される温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO₂)の排出量と吸収量・削減量を差し引いて、全体として“実質ゼロ”にすること」を指します。簡単に言えば、CO₂をまったく出さないというより、「排出した分のCO₂を、別の方法で削減または吸収することで、全体として差し引きゼロにする」というバランスの考え方です。

たとえば、ある企業が工場の稼働で100トンのCO₂を排出したとしても、その分を森を守る活動や、再生可能エネルギーの利用によって削減すれば、トータルでの排出量はゼロと見なされます。これが「カーボンニュートラル」の基本的な考え方です。

気候変動の原因とされる温室効果ガスの多くは、化石燃料(石炭・石油・天然ガス)を燃やすことによって発生します。産業活動や交通、電力の使用など、私たちの暮らしに深く結びついているため、完全にCO₂の排出をゼロにすることは非常に困難です。だからこそ、「出すけれど、その分を何らかの形で打ち消す」というアプローチが、現実的な解決策として世界中で注目されているのです。

そこで重要になるのが「カーボンオフセット」という考え方です。これは、どうしても避けられないCO₂の排出を、別の場所での削減活動によって埋め合わせする仕組みです。

たとえば、企業が自社の排出量を把握し、その分を森林保護活動や太陽光・風力といった再生可能エネルギー事業への支援を通じて“相殺”します。

こうしたオフセット活動は、単にCO₂削減に寄与するだけでなく、地域経済の活性化や自然環境の保護にもつながるとされ、多くの企業や自治体が導入を進めています。

「カーボンニュートラル=CO₂を一切出さない」と誤解されることがありますが、それは正確ではありません。現実的には、現代社会の仕組みの中でCO₂の排出を完全にゼロにするのは困難です。重要なのは、出してしまうCO₂に対して責任を持ち、それをどうやって補うかという姿勢です。

また、カーボンニュートラルの取り組みは企業や政府だけのものではありません。私たち個人も、再生可能エネルギーへの切り替えや省エネ家電の使用などを通じて、間接的にカーボンニュートラルに貢献できます。日常生活の中で「ちょっと意識を変えること」が、地球規模の取り組みにつながっていくのです。

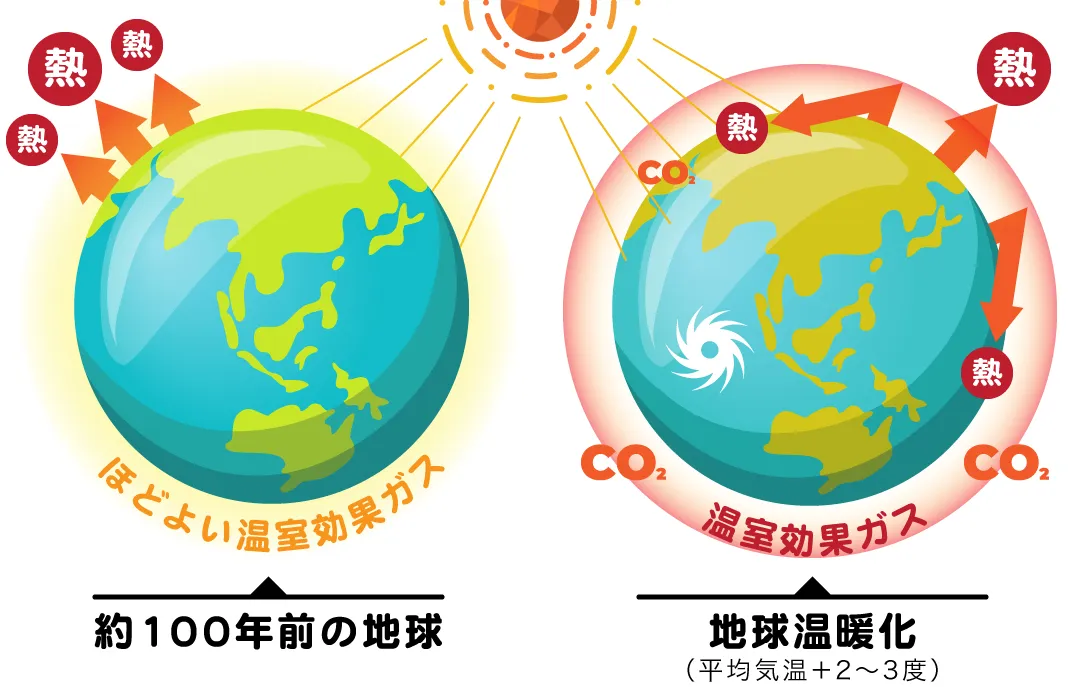

カーボンニュートラルが重要視されるようになった理由のひとつが、地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響です。

産業革命以降、特に20世紀後半から人間の活動によって二酸化炭素(CO₂)の排出量が急速に増加し、地球の平均気温は年々上昇しています。

その結果として、猛暑や集中豪雨、干ばつ、森林火災、台風の巨大化といった極端な気象現象が世界各地で頻発しています。また、氷河の融解や海面上昇が進み、将来的には国ごと水没する可能性があるとされる島国も出てきました。このような自然災害によって家を失った人々は「気候難民」と呼ばれ、すでに一部で現実の問題となりつつあります。

では、なぜこれほどまでにCO₂が増えてしまったのでしょうか。その最大の要因が、化石燃料の大量消費です。

化石燃料とは、石炭・石油・天然ガスなどで、私たちの生活に欠かせない電気・ガス・ガソリンなどのエネルギー源として使われています。これらを燃焼させると、大量のCO₂が発生します。

さらに、森林伐採もCO₂増加の一因です。森林はCO₂を吸収する「天然のフィルター」のような存在ですが、開発や農地拡大のために多くの森林が失われており、CO₂を吸収する力が年々弱まってきています。

このまま温暖化が進行すれば、私たち人類の暮らしはますます脅かされてしまいます。そうした危機感から、国際的にもさまざまな取り組みが始まっています。

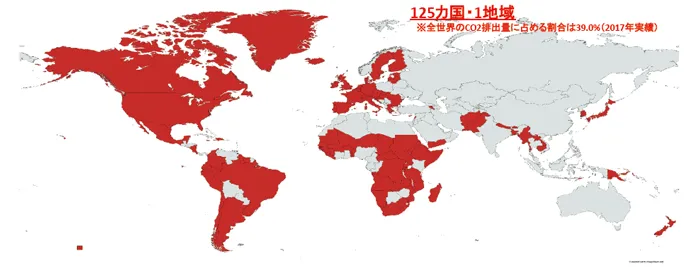

2015年に採択された「パリ協定」では、地球の気温上昇を産業革命以前と比べて「1.5℃以内」に抑えることが目標として掲げられました。この目標を達成するには、今後数十年でCO₂排出を大幅に削減し、最終的には実質ゼロにする必要があります。

その一環として、多くの国が「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを実現する」と宣言しています。日本もそのひとつで、国全体でCO₂排出の削減と再生可能エネルギーの導入に力を入れ始めています。さらに、持続可能な開発目標(SDGs*1)の中でも、気候変動対策は重要な課題のひとつとされており、環境だけでなく経済や社会のあり方全体が問われています。

*1SDGs(エスディージーズ)とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年に国連で採択された、2030年までに貧困や格差、気候変動など世界が直面するさまざまな課題を解決し、誰一人取り残さない持続可能な社会を実現するための17の国際目標です。

気候変動への対策として、世界中で「カーボンニュートラル」を目指す動きが活発になっています。特に先進国を中心に、具体的な目標や政策が次々に打ち出されており、日本もその一員として歩みを進めています。

出典:経済産業省「長期戦略提出状況等について」(2021年4月時点)

※ブラジルは2021年4月の気候サミットで2050年カーボンニュートラル達成を表明

まず注目すべきは、EU(欧州連合)です。EUは、環境先進地域として長年にわたり積極的に温暖化対策を進めてきました。特に注目されているのが「2030年までに温室効果ガスを1990年比で55%削減」という強力な目標です*2。さらに、2050年には域内全体でカーボンニュートラルを達成する方針を掲げています。再生可能エネルギーの導入や建築物の断熱性能向上、電動車両の普及など、多角的な取り組みが進められています*3。

アメリカもまた、バイデン政権下で気候変動対策に大きく舵を切りました。「インフラ投資法」などを通じ、再生可能エネルギーやEV(電気自動車)への投資を大幅に拡大しています。加えて、「2030年までに温室効果ガスを2005年比で50〜52%削減」という目標を掲げ、国際的なリーダーシップを強調しています。

そして中国も無視できない存在です。世界最大のCO₂排出国である中国は、2020年に「2060年までにカーボンニュートラルを達成する」と発表しました。これにより、世界の脱炭素化の流れがさらに加速しました。太陽光パネルや風力タービンの製造でも大きなシェアを持つ中国は、今後の国際的なグリーン経済の中核を担う存在になりつつあります。

日本でも、カーボンニュートラルへの取り組みが本格化しています*4。その大きな転機となったのが、2020年10月に菅首相が表明した「2050年カーボンニュートラル宣言」です。この宣言を契機に、政府はエネルギー政策や産業構造の転換に向けたさまざまな施策を打ち出しました*5 。

具体的には、再生可能エネルギーの導入が加速しており、太陽光発電や風力発電の設備拡充、蓄電技術の開発が進められています。また、電気自動車(EV)や水素自動車など、次世代モビリティの普及促進、家庭・企業における省エネルギー技術の導入も、重点政策として位置づけられています。

さらに、企業にはESG(環境・社会・ガバナンス)経営の推進が求められるようになり、民間による脱炭素の取り組みも活発化しています。国際的な枠組みであるRE100(再生可能エネルギー100%の利用を目指す企業連合)*6に参加する日本企業も増加し、企業価値と持続可能性の両立に向けた動きが広がっています。

このように、カーボンニュートラルの実現に向けた国内外の取り組みは、政治・経済・技術の各分野にまたがる総合的な活動といえます。今後も国際協調と民間の創意工夫によるさらなる進展が期待されます。

*2参照:自然電力グループ「Fit for 55(FF55)とは|主な方針と日本を含む各国への影響を解説」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*3参照:資源エネルギー庁「第2節 諸外国における脱炭素化の動向」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*4参照:国土交通省「カーボンニュートラルの実現に向けた国土づくり 参考資料」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*5 参照:経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*6 参照:環境省「RE100概要資料(2025年1月版)」(最終閲覧日:2025年6月8日)

しかし、日本の取り組みには、今後の改善に向けた課題もいくつか存在しています。たとえば、再生可能エネルギーは全体の約2割にとどまり、ヨーロッパ諸国と比べて遅れが目立ちます。地理的な制約やコスト面の課題に加え、制度やインフラ整備のさらなる充実が期待されています。

また、原子力発電の再稼働についても、さまざまな立場から意見が交わされています。CO₂を排出しない電源として一定の役割が期待される一方で、安全性や使用済み燃料の管理に関する懸念もあり、社会的な理解と丁寧な対話が求められています。

さらに、企業の対応も多様化しており、先進的に脱炭素に取り組む企業がある一方で、取り組みの透明性や実効性について、より明確な発信が求められる場面もあります。今後は、政府、企業、自治体、そして消費者が連携し、持続可能な未来に向けて歩みをそろえることが大切です。

カーボンニュートラルの取り組みは、国や政府だけでなく、企業や自治体、そして私たちの日常生活にも広がっています。実際にどのような場面でカーボンニュートラルが進んでいるのかを紹介します。

多くの企業が環境への責任を重視し、カーボンニュートラルを目指した取り組みを始めています。

たとえば、トヨタ自動車は「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、ハイブリッド車や水素燃料電池車、電気自動車の普及を進めています*7。

また、ソニーは2030年までに自社の事業所での温室効果ガス排出をゼロにすることを目標とし、再生可能エネルギーの導入や省エネ技術の活用を進めています*8。

ファーストリテイリングも、サプライチェーン*9全体のCO₂排出削減に取り組んでいます。環境に配慮した素材の使用や、店舗での電力削減、省エネ設備の導入などが進められています*10。

このような企業の動きの背景には、ESG投資の拡大があります。ESGとは、「環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)」の頭文字を取った言葉で、環境に配慮する企業ほど投資家から評価されやすくなる傾向があります。つまり、カーボンニュートラルへの取り組みは、企業にとっても「持続的に選ばれるための戦略」となっているのです。

*7参照:トヨタ自動車公式HP「カーボンニュートラル実現に向けて」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*8 参照:SONY公式HP「ソニー、気候変動領域における環境負荷ゼロの達成目標を10年前倒し」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*9サプライチェーンとは、製品やサービスが、原材料調達から生産、在庫管理、配送、販売、そして消費者の手元に届くまでの、一連のプロセス全体を指す言葉です。

*10参照:UNIQLOHP「温室効果ガス排出量削減」(最終閲覧日:2025年6月8日)

カーボンニュートラルの実現は、地方自治体や都市レベルでも進められています。たとえば京都市や横浜市では、「ゼロカーボンシティ」を宣言し、再生可能エネルギーの導入や脱炭素社会の実現に向けた計画を推進しています*11*12。

具体的には、太陽光パネルの普及や観光タクシーのEV転換、断熱性能の高い住宅の推奨など、暮らしと密接に関わる形で環境対策が進められています。

また、地域の再エネ事業者と連携して、地産地消のエネルギーモデルを構築する動きもあります。こうした都市の取り組みは、暮らしや経済にもよい影響をもたらしています。

*11参照:京都市「脱炭素先行地域づくり事業」(最終閲覧日:2025年6月8日)

*12参照:横浜市「横浜市、脱炭素化に向け、「横浜市再生可能エネルギー活用戦略」策定

」(最終閲覧日:2025年6月8日)

私たちができるカーボンニュートラルな暮らし

私たち一人ひとりの暮らしの中にも、カーボンニュートラルに向けた取り組みが広がっています。

たとえば、コンビニやスーパーではLED照明や高効率な冷蔵設備の導入が進み、省エネ化が日常に根付いています。

家庭でも、エコバッグの使用や詰め替え商品の選択、再生可能エネルギーを活用した電力契約など、CO₂削減に貢献できる手段はたくさんあります。冷暖房の設定温度や家電の電源管理、食品ロスを減らす工夫も、手軽かつ効果的な行動です。

また、マイバッグやマイボトルの活用、過剰包装を避ける買い物の工夫も、日々の選択が環境に与える影響を小さくします。

環境問題を「知ること」も行動の第一歩です。気候変動の現状や、再エネ・省エネに取り組む企業への関心を通じて、自分にできる選択が見えてきます。

「自分ひとりでは意味がない」と感じるかもしれませんが、小さな一歩が未来を変える力になります。次の世代のために、今できることから始めてみましょう。

カーボンニュートラルは、今や一部の人や企業だけが取り組む話ではなく、世界全体の大きな流れになっています。

近年は、地球温暖化や大雨・猛暑などの異常気象が世界中で問題になっており、国や企業が「これ以上、地球に負担をかけてはいけない」と本気で動き始めています。たとえば、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用したり、環境にやさしい製品づくりに力を入れたりする企業が増えています。

もちろん、私たち一人ひとりの行動も大切です。でも、より大きな変化を生むのは、企業や国がルールや仕組みを変えていくこと。最近では、そうした大きな動きが世界中で広がっています。

つまり、カーボンニュートラルは「一部の意識の高い人たちのもの」ではなく、「これからの社会全体のあたりまえ」になりつつあります。まずは、日常の中でできることに目を向けることが、持続可能な未来への第一歩になるのです。

本コンテンツは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資家は投資商品ごとのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行うようお願いします。掲載されている情報を基に損害を被った場合でも、運営会社及び情報発信元は一切の責任を負いません。本コンテンツに掲載される情報は、弊社が信頼できると判断した情報源を元に作成していますが、その情報の確実性を保証したものではありません。なお、本コンテンツの記載内容は予告なしに変更することがあります。

WeCapital株式会社

第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2768号

加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

HP:https://www.we-capital.co.jp/

サービスサイト:https://yamawake.jp/index.html

Related article

関連記事

Tag

タグ検索

Pick up

特集記事

What's new

新着記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more