マネー&ビジネス

2025.10.24

金融ニュースや経済記事で頻繁に登場する「金利」ですが、「そもそも誰がどうやって決めているの?」と疑問に感じたことはないでしょうか。この章では、政策金利の基本と、日本銀行(日銀)による金利の決定プロセスについてわかりやすく解説します。

政策金利とは、中央銀行が金融政策の一環として誘導目標を定める基準金利のことです。日本では、日本銀行がこの政策金利を設定しており、景気の状況や物価動向を踏まえて調整されます。

代表的な政策金利には、無担保コール翌日物金利(短期金利の指標)や、長期金利を念頭においたイールドカーブ・コントロール(YCC)などがあります。金利を下げれば企業や個人が資金を借りやすくなり、景気が刺激されます。逆に、金利を上げればインフレ抑制などの効果が期待されます。

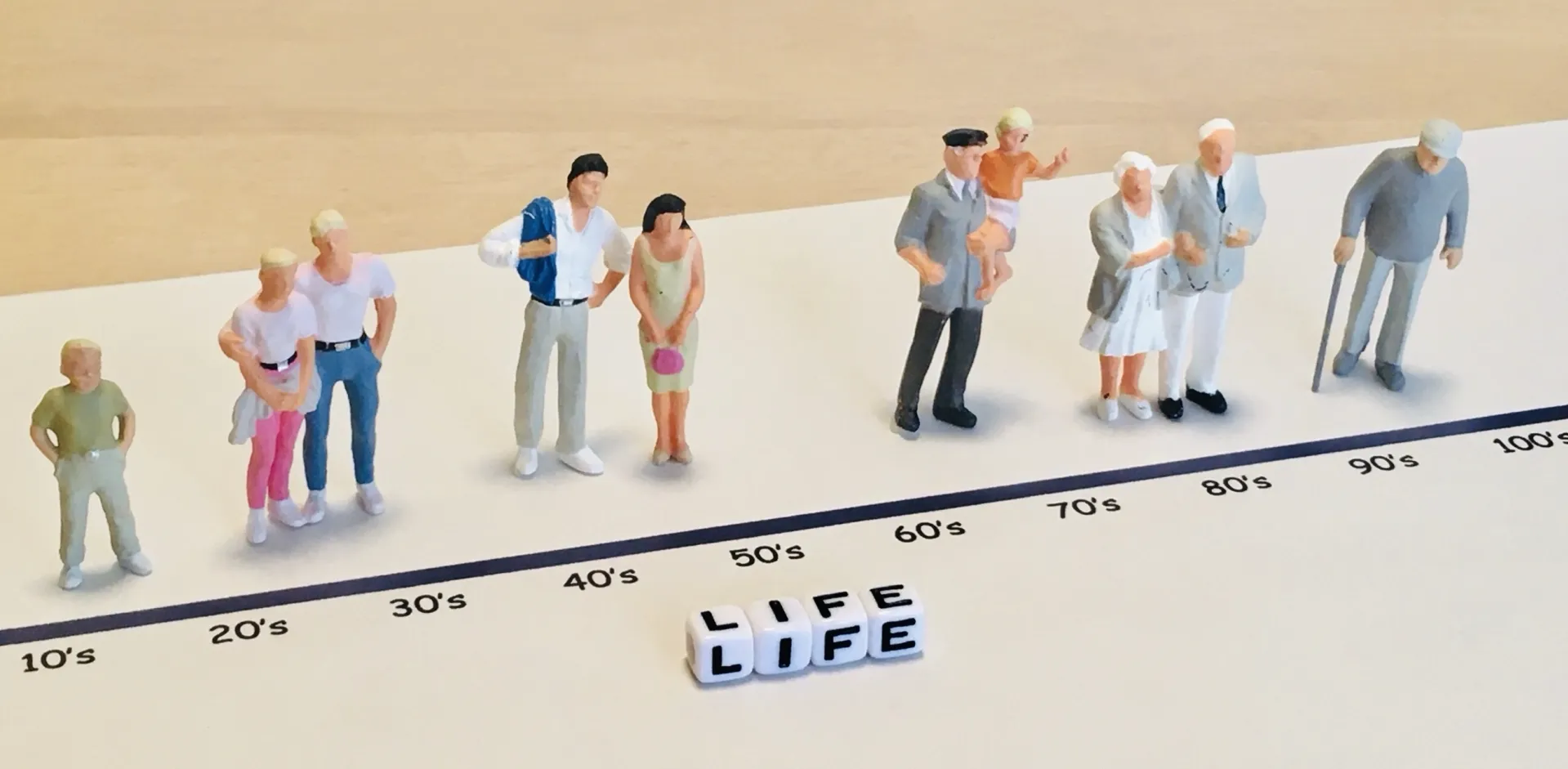

政策金利は、住宅ローンや預金金利、為替レート、株価など、私たちの生活や投資にも幅広い影響を及ぼす重要な指標です。

※日本銀行本店

日銀が金利を決定する際には、「金融政策決定会合」が開かれます。この会合は、日銀の政策委員会のメンバー9名(総裁1名、副総裁2名、審議委員6名)によって構成され、原則として年8回開催されます。

2025年の日銀金融政策決定会合スケジュール

| 開催月 | 開催日程 |

| 1月 | 1月23日 ~ 24日 |

| 3月 | 3月18日 ~ 19日 |

| 4月 | 4月30日 ~ 5月1日 |

| 6月 | 6月16日 ~ 17日 |

| 7月 | 7月30日 ~ 31日 |

| 9月 | 9月18日 ~ 19日 |

| 10月 | 10月29日 ~ 30日 |

| 12月 | 12月18日 ~ 19日 |

この会合では、経済成長率、消費者物価指数(CPI)、雇用統計、為替動向などの経済指標や、国際情勢も踏まえた議論が行われます。その上で、多数決によって政策金利の変更や資産買入れの方針などが決定されます。

近年では、ゼロ金利政策やマイナス金利政策といった非伝統的手段が採用されることも多く、単に金利を上げ下げするだけでなく、国債やETFの買い入れを通じた「量的・質的金融緩和」も重要な政策手段となっています。

このように、日銀は多様な経済データをもとに緻密な判断を行い、日本経済の安定と成長を支えるための金利政策を実施しています。

日銀の金融政策発表があるたびに、株価が大きく動く場面をニュースなどで見かけることがあります。「なぜ日銀の一言で株価が変動するのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、金利と株価の関係性から、日銀の政策発表がもたらす市場への影響、さらには銀行株や為替・債券市場への波及までをわかりやすく解説します。

| 金利の動き | 株価への影響 | 主な理由 |

| 金利が下がる | 株価は上昇しやすい | ・企業の借入コストが低下し、設備投資や人材投資が活発になる

・企業業績の改善が期待される ・預金や債券の利回り低下により、株式市場に資金が流入 |

| 金利が上がる | 株価は下落しやすい | ・企業の借入コストが増加し、消費・投資が抑制される

・企業業績悪化や景気後退への懸念が高まる ・安全資産(預金・債券)への資金シフトが起こる |

金利と株価には密接な関係があります。一般的に、金利が下がると株価は上昇しやすく、金利が上がると株価は下落しやすくなる傾向があります。なぜなら、金利が下がれば企業は資金を借りやすくなり、設備投資や人材投資が活発になります。それにより企業業績が改善し、株価の上昇につながるのです。

また、金利が下がることで、預金や債券の利回りが低下するため、より高いリターンを求めて株式市場へ資金が流入しやすくなります。逆に、金利が上がると企業の借入コストが増加し、消費や投資が抑制されることから、業績悪化や景気後退の懸念から株価が下がりやすくなります。

このように、金利の動きは企業の収益性と投資家の資金配分の両面に影響を与えるため、株式市場にとって非常に重要な要素といえます。

日銀は年に8回の「金融政策決定会合」で政策金利や資産買入れの方針を発表します。この発表内容が市場予想と異なる場合、市場は即座に反応します。たとえば、市場が「金利据え置き」を予想していたにもかかわらず、「利上げ」が発表されると、予想外の金融引き締めと受け止められ、株価が急落することもあります。

逆に、サプライズ的な利下げや追加の金融緩和が行われれば、「景気へのテコ入れ」と評価され、株価は急騰するケースもあります。加えて、日銀総裁による記者会見での発言や、議事要旨の内容にも市場は敏感に反応します。言葉遣いや表現の微妙な違いから、今後の政策方針を探ろうとする動きが活発になるためです。

このように、日銀の発表は単なる数字の変更にとどまらず、マーケットに「次の一手」を予想させるメッセージとしても機能しており、それが株価に大きな影響を与えるのです。

日銀の政策は、株式市場全体だけでなく、特に銀行株や為替、債券市場に強く波及します。

まず銀行株については、金利の動向が収益構造に直結するため、敏感に反応します。利上げが行われれば、銀行は貸出金利を引き上げやすくなり、利ざやの拡大による収益向上が期待されるため、株価が上昇する傾向にあります。一方、マイナス金利のような緩和政策が続くと、収益圧迫が意識されて売られる場面も多く見られます。

為替市場においては、日米の金利差が注目されます。たとえば、日銀が金利を据え置き、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを行えば、日米金利差が拡大して円安・ドル高が進む可能性があるのです。為替は輸出企業の収益に影響するため、為替の変動も株価に波及します。

債券市場では、日銀の国債買入れ方針が注目されます。日銀が国債を大量に買い入れる「量的緩和」が行われれば、債券価格は上昇し、利回りは低下します。逆に、金融引き締めの方向に転じれば、利回りは上昇し、債券価格は下落することになります。

このように、日銀の一つの発表が、株式市場だけでなく、金融市場全体を動かすきっかけになるのです。投資家にとっては、日銀の発表内容とその背景を正確に読み解くことが、資産運用の成否を左右する大きなポイントになります。

金融政策は、株式市場や経済全体に影響を与えるだけでなく、私たちの身近な生活にも深く関係しています。日銀が行う金利の調整や資産買入れ政策は、家計や企業活動、さらには資産運用の方針にも影響を及ぼします。本章では、金融政策が具体的にどのように生活や投資に関わってくるのかをわかりやすく解説します。

金融政策のうち、特に金利の変動は家計にとって大きな意味を持ちます。たとえば、住宅ローンの金利が下がれば、月々の返済額が減り、可処分所得が増えることで、消費意欲が高まる傾向があります。これは「金利の低下=家計のゆとり拡大」ともいえます。

一方、金利が上昇すれば、ローンの返済負担が重くなり、消費を控える動きが出てきます。特に変動金利型ローンを利用している世帯にとっては、金利の引き上げは直接的な生活コストの増加につながります。

また、定期預金などの金利が上昇すれば、貯蓄のインセンティブが高まるため、逆に支出を抑える方向に働くこともあります。このように、金融政策の変化は「使うお金」と「貯めるお金」のバランスを変化させ、家計の選択行動に影響を与えるのです。

企業にとっても金利は経営判断に直結する要素です。金利が低下すれば、企業は低コストで資金を調達できるようになります。これにより、工場の建設や新商品開発など、将来の成長につながる設備投資が活発になります。

また、企業の借入コストが抑えられれば、利益率の改善にもつながり、株主還元や従業員への給与引き上げなどの動きにも波及する可能性があります。特に中小企業にとっては、金融機関からの融資条件が緩和されることで、新たなチャレンジを行うチャンスが広がるでしょう。

反対に、金利が上昇すると借入コストが増え、慎重な投資姿勢に転じる企業が増えます。その結果、経済全体の成長スピードが鈍化するおそれもあります。このように、金融政策は企業の資金繰りと成長戦略に深く関わっているのです。

資産運用においても、金融政策は極めて重要な判断材料です。たとえば、日銀が金融緩和を行い、金利が低水準に維持される局面では、預金や国債の利回りが下がるため、相対的に株式や不動産、REIT(不動産投資信託)などのリスク資産に資金が向かいやすくなります。

このような状況では、高配当株やグロース株が注目され、個人投資家の間でも株式投資の関心が高まる傾向があります。逆に、金融引き締めによって金利が上昇すると、債券利回りが魅力的になり、安全資産への資金シフトが起こりやすくなります。

また、為替市場にも大きな影響があります。日米の金利差が広がると、円安・ドル高のような為替変動が生じやすくなり、外貨建て資産や米国株などへの投資判断にも影響を与えます。

投資家にとっては、金融政策の方向性を読み取ることが、ポートフォリオ戦略を立てるうえで極めて重要となります。長期投資であっても、政策金利や中央銀行のコメントなどを定期的に確認する習慣をつけるようにしましょう。

日本銀行の金融政策は、国内外の経済状況に応じて柔軟に変化します。金利政策が投資や生活に与える影響が大きい今、今後の金融政策の方向性や注目すべき経済指標を把握しておくことは非常に重要です。本章では、日銀のスタンス、注目の経済指標、そして投資家・生活者に向けた実践的アドバイスをお届けします。

2024年以降、日本銀行は長らく続けてきた大規模金融緩和からの「正常化」に向けて慎重な舵取りを行っています。コアCPI(生鮮食品を除く消費者物価指数)が2%目標を安定的に達成するかどうかが、政策判断の分岐点となっており、日銀は「データ次第」との立場を維持しています。

現時点では、短期金利をマイナスからプラスに転換し、長期金利の誘導目標についても柔軟化する動きが見られますが、一気に利上げを加速する状況ではないとみられています。景気の腰折れや為替の急変動を避けるため、段階的な調整が基本方針とされているからです。

加えて、金融政策だけでなく、賃上げや構造改革との連動も今後の焦点となります。日銀は金融政策だけで経済を支えることは困難と認識しており、政府との協調が一層重要になっています。

今後の金融政策を見通すうえで注目すべき経済指標は複数あります。第一に重要なのが、消費者物価指数(CPI)です。とくに日銀が重視する「コアCPI」は、金融政策の方向性を左右するキーデータです。2%を安定的に超えるか否かが、利上げや資産買入れの調整タイミングを決定づけます。

次に、雇用統計と賃金の伸びも見逃せません。日本では長らくデフレが続いてきたことから、「賃金の持続的な上昇」は金融政策正常化の前提条件とされています。春闘の結果や名目賃金の推移は、政策判断に直結します。

また、為替市場も大きなヒントを与えてくれます。たとえば、急激な円安が進行すれば、インフレ圧力が強まり、追加的な利上げ議論が浮上する可能性もあります。逆に、世界的に景気後退懸念が広がり米国が利下げに転じれば、日銀の慎重姿勢が続く可能性が高くなります。

そのほか、日銀総裁や審議委員の講演・会見内容、金融政策決定会合後の声明文の言い回しなども、マーケット関係者の間では常に注目されています。微妙なニュアンスの変化が、相場に大きなインパクトを与えることがあるためです。

金融政策が今後どう変化するかを予測するのは簡単ではありませんが、方向性を把握し、以下のように柔軟に行動することが重要です。

金利が上昇傾向にある場合は、金利に敏感なセクター(銀行株や保険株など)に注目が集まりやすくなります。

債券市場では価格下落のリスクが高まるため、デュレーション(保有期間)の短い商品や、利回りの高い社債・外債への分散が検討に値します。

インフレが続く局面では、実物資産(不動産、金など)やインフレ連動債への関心も高まります。

住宅ローンを変動金利で契約している場合、今後の金利上昇に備えて固定金利型への借り換えを検討するのも一案です。

預貯金だけでは資産が目減りする可能性があるため、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用した資産運用も視野に入れるとよいでしょう。

インフレ傾向が続く場合、生活防衛のために日用品のまとめ買いや価格比較の徹底といった「家計の見直し」も重要になります。

本記事では、日本銀行の金融政策と金利の関係について、基礎から応用まで幅広く解説しました。まず、政策金利は日銀の政策委員会での合議により決定され、日本経済の安定と成長を目的として操作されます。金利は企業や家計の資金調達コストに影響し、その結果として消費や投資の動向、ひいては株価や為替レートにも波及します。

日銀の金融政策発表は、株式市場、為替市場、債券市場など幅広いマーケットに即座に影響を及ぼし、金融関係者や投資家にとっては注目の材料です。また、住宅ローン金利や預貯金の利率にも関係するため、私たちの生活とも密接につながっています。

今後の展望としては、日銀がどのように金利政策を正常化させていくか、物価や賃金、為替などの動向が鍵を握ります。投資家は金融政策に応じたポートフォリオの見直しを、生活者は金利動向を意識した家計管理を意識することが大切です。金融政策を「難しい話」と捉えず、自分ごととして理解することが、これからの経済環境を乗り越える大きな武器になるでしょう。

Writer&Supervisor

執筆&監修者

山下 耕太郎

Koutarou Yamashita

本コンテンツは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資家は投資商品ごとのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行うようお願いします。掲載されている情報を基に損害を被った場合でも、運営会社及び情報発信元は一切の責任を負いません。本コンテンツに掲載される情報は、弊社が信頼できると判断した情報源を元に作成していますが、その情報の確実性を保証したものではありません。なお、本コンテンツの記載内容は予告なしに変更することがあります。

WeCapital株式会社

第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2768号

加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

HP:https://www.we-capital.co.jp/

サービスサイト:https://yamawake.jp/index.html

Related article

関連記事

Tag

タグ検索

Pick up

特集記事

What's new

新着記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more