マネー&ビジネス

2025.06.27

投資市場には、ブルマーケット(上昇相場)とベアマーケット(下降相場)といったサイクルが存在し、ボラティリティ(変動性)も大きな影響を与えます。本記事では、これらの相場の特徴や投資戦略、市場の転換点を見極めるためのポイントについてわかりやすく解説します。

株式市場や為替市場をはじめとするマーケットには、「サイクル」と呼ばれる一定のリズムが存在します。このサイクルは、経済指標、企業業績、投資家心理などの要因によって引き起こされる上昇と下降の繰り返しです。投資初心者がリスクを抑えながら効果的な資産形成を行うためには、このサイクルの特性を理解することが不可欠です。

マーケットでは「ブルマーケット」と「ベアマーケット」という、主に2つの相場状況があります。ブルマーケット(上昇相場)は、市場全体が長期的に上昇傾向を示す状態です。経済成長、企業収益の拡大、金融緩和政策などがその背景にあり、投資家の楽観的な見方が資産価格を押し上げます。この時期はマーケットへの新規参入者も増え、市場の勢いが加速することが特徴です。対照的に、ベアマーケット(下降相場)は市場が継続的に下落する局面を指します。景気後退の兆候、金利上昇、地政学的リスクなどが引き金となり、投資家心理が悲観的に転じます。売りが売りを呼ぶ展開となり、価格下落が長期化することがあります。

マーケットにおける「ボラティリティ」は、価格変動の大きさを表す重要な指標です。ボラティリティとは、価格の変動幅を示す用語で、値動きが激しい場合は「高い」、変動が少ない場合は「低い」と表現されます。現代ポートフォリオ理論では、通常このボラティリティーを標準偏差で測定し、資産のリスク水準として活用します。そのため、ボラティリティーが高いほどリスクが大きく、低いほどリスクは小さいと判断される傾向があります。高ボラティリティ環境では、短期間で価格が大きく変動するため、大きなリターンを獲得できる可能性がある反面、急激な損失のリスクも高まります。

特にベアマーケットでは市場の不安定さから価格変動が激しくなりがちで、冷静な判断力が試されます。一方、ブルマーケットでも過度な楽観から資産バブルが形成されることがあり、リスク管理の視点が欠かせません。多くの投資家は、相場が急激に上下するようなボラティリティの高い局面で、不安や恐怖といった感情に流されやすくなります。たとえば、株価が急落した際にパニック売りをしてしまったり、一時的な上昇に飛びついて高値掴みをするなど、本来の長期的な資産形成の方針から外れた短期的・衝動的な行動を取ってしまうことがあります。こうした判断ミスは、長期的なリターンに悪影響を及ぼすリスクがあります。

ブルマーケットは投資家にとって黄金期とも言える上昇相場です。市場全体が楽観ムードに包まれ、資産価値が継続的に高まるこの期間を理解することは、投資成功の鍵となります。強気相場の定義、発生メカニズム、そしてその特徴を知ることで、チャンスを最大限に活かす戦略が見えてくるでしょう。

ブルマーケットとは、金融市場で価格が持続的に上昇する期間を指します。一般的に株価指数が直近安値から20%以上上昇し、その上昇が継続する場合に「ブルマーケット入り」と判断されます。

また、株式市場だけでなく、為替市場や商品市場(金、原油など)でも使われる概念で、金融市場全般に見られる重要なサイクルの一つです。この期間中は投資家の楽観的なムードが市場を支配し、取引も活発化します。

ブルマーケットの発生には、以下のような複数の要因が関係しています。

①経済成長

GDPの持続的成長や企業業績の好調は、金融市場に好影響を与えます。景気拡大局面では企業利益が増加し、株価上昇につながります。

②金融政策 中央銀行による金利引き下げや量的緩和は、市場に資金を流入させ、投資家のリスク選好を高めます。特にゼロ金利政策下では株式などリスク資産への資金流入が加速します。

③投資家心理 「リスクオン」ムードがブルマーケットを促進します。将来への期待感から積極的な買いが入り、リスク資産が選好されます。

④テクニカル要因 移動平均線のゴールデンクロス(短期線が長期線を上抜ける)などの買いシグナルがブルマーケット入りの兆候とされます。

ブルマーケットでは価格が上昇傾向にあり、投資家にとってチャンスの多い局面です。

①成長株投資(グロース株) 業績成長が期待されるグロース株は、ブルマーケットで高いパフォーマンスを示します。グロース株とは、将来的な企業の成長が期待されている銘柄のことを指します。主に売上高や利益が急速に拡大している、あるいは今後の成長余地が大きいと見込まれる企業の株式です。テクノロジー分野や新興産業の企業に多く見られ、過去にはGAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)などが代表例として知られています。

②長期保有戦略(バイ・アンド・ホールド) 上昇相場では、頻繁な売買より長期保有がより高いリターンをもたらすことがあります。インデックスファンドやETF(上場投資信託)を活用した投資は、手間が少なく初心者にも適しています。

③レバレッジを活用した積極的投資

「 レバレッジ」とは、少ない自己資金で大きな取引を行うための仕組みのことを指します。日本語では「てこ」の原理にたとえられることが多く、金融の世界では「証拠金取引」や「借入れ」を活用して、資金効率を高める手法として使われ、信用取引やレバレッジETFなどで上昇相場のリターンを高める戦略もあります。ただしリスクも増大するため、相場判断と損切りルールの徹底が必要です。

④ETFやインデックス投資 個別銘柄選定に自信がなくても、市場全体に分散投資できるETF(上場投資信託)やインデックスファンドでブルマーケットの恩恵を受けられます。S&P500やNASDAQ100連動のETFが特に人気です。

ブルマーケットは投資家にとって魅力的な環境であり、適切に活用すれば資産を大きく増やせる可能性があります。しかし永続する相場はないため、過度な楽観は避け、リスク管理を怠らないことが大切です。経済指標、中央銀行の動向、チャートの変化に注目しながら、柔軟な投資判断を心がけましょう。

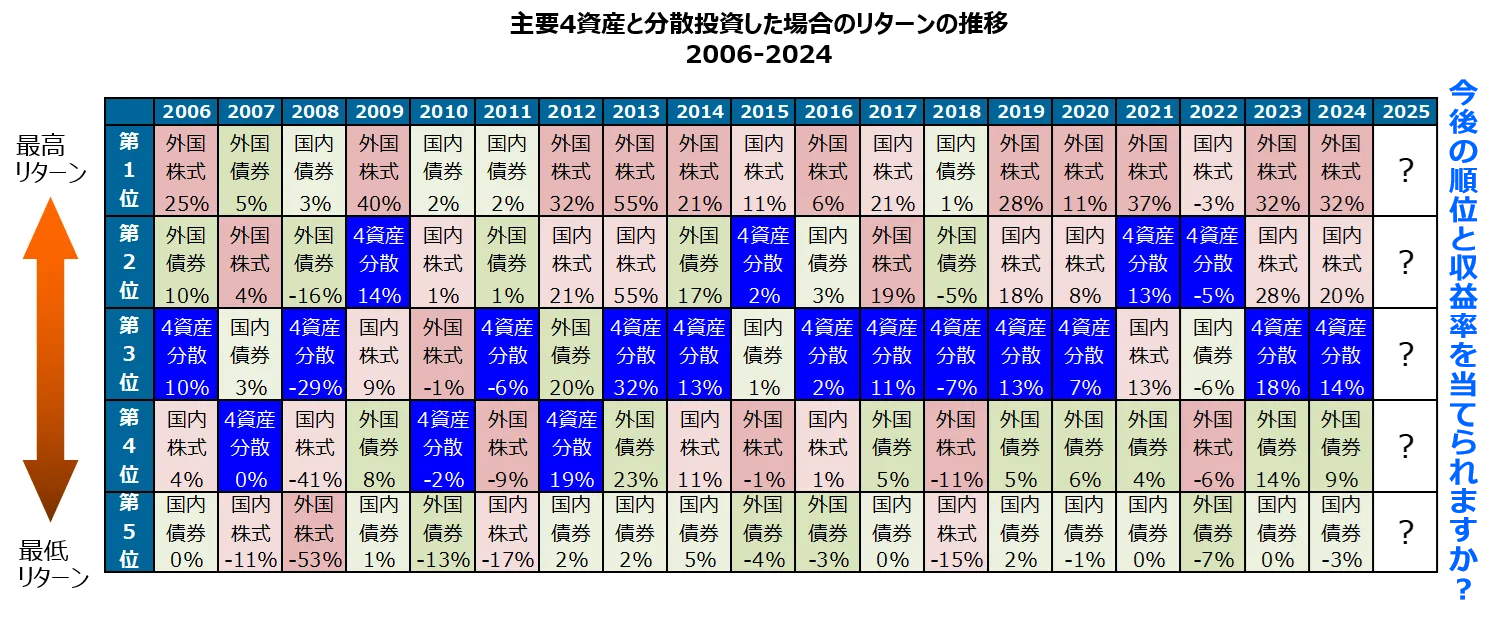

出典:GPIF

また、毎年、最も値上がりする資産クラスを当て続ければ大きな利益が得られますが、それは非常に難しいことです。一方、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式に25%ずつ分散した4資産ポートフォリオは、毎年1位にはなりませんが、常に中位以上の成績を保っており、最下位にはなりませんでした。損失を抑えるには、分散投資を意識するようにしましょう。

ベアマーケットは、多くの投資家が恐れる「暗黒期」とも言える下落相場です。市場が悲観に包まれ、資産価値が急速に目減りする時期こそ、冷静な判断が求められます。弱気相場の本質と発生メカニズムを理解することは、資産を守り、さらには危機を投資機会に変える知恵につながります。ベアマーケットから身を守る術を学びましょう。

ベアマーケットとは、株価が高値から20%以上下落し、下落基調が一定期間継続する相場を指します。短期的な調整とは異なり、投資家心理が極端に悪化し、売りが売りを呼ぶような状況が特徴です。

2008年のリーマンショックでは、S&P500がピークから50%以上下落しました。また、2020年のコロナショックでも、世界中の株式市場が急落し、一時的にベアマーケットとなりました。

ベアマーケットは、主に以下の要因によって引き起こされます。

景気後退は企業業績の悪化や失業率上昇により、消費や投資が低迷し、株価が下落します。金融引き締めでは中央銀行の利上げや量的引き締め(QT)により、株式市場への資金流入が減少します。バブル崩壊では過熱した市場が適正水準に戻る過程で、大きな調整が発生します。地政学リスクとして戦争や貿易摩擦などが投資家心理を冷やす要因となります。

これらの要因は複合的に作用することも多く、金利上昇と企業業績悪化が同時に起これば、相場下落の圧力はより強まります。

ベアマーケットでは、状況に応じた戦略的な資産配分が重要です。代表的な戦略として、ディフェンシブ株への投資があります。生活必需品、医薬品、公益事業株は不況下でも需要が安定しており、株価下落の影響を受けにくい傾向があります。ショート戦略では空売りを活用することで、株価下落局面でも利益を得られますが、リスクが高いため経験者向けです。また、安全資産へのシフトとして金(ゴールド)や国債など、相対的に安定している資産への分散が効果的です。現金比率の増加では一時的にポジションを縮小し、現金を保持することで下落リスクを軽減でき、次の投資機会に備える意味でも有効です。

これらの戦略を組み合わせることで、ベアマーケットでも資産を守ることが可能です。

ベアマーケットは投資家にとって試練の時期ですが、その特徴を理解し、柔軟な投資戦略を取ることでリスクを最小限に抑えられます。重要なのは、相場の変化に動じず、冷静に対応することです。株式市場の歴史を見れば、下落の後には必ず回復が訪れており、忍耐と準備が長期的な成功の鍵となります。

市場の怒涛のような変動、あるいは穏やかな波のような動き 、これがボラティリティの本質です。多くの投資家にとって恐怖の対象となるこの変動性は、実は大きなチャンスを秘めています。相場の揺れ動く本質を理解し、その指標を読み解くことができれば、市場の不確実性を味方につけることも可能です。投資家心理を数値化したボラティリティの世界へ踏み込みましょう。

ボラティリティとは、金融市場における価格変動の大きさを示す指標です。この指標は、市場の安定性やリスクの程度を測る重要な尺度となります。ボラティリティが高い市場では価格が短期間で大きく上下する傾向があり、低い市場では価格変動が比較的穏やかです。

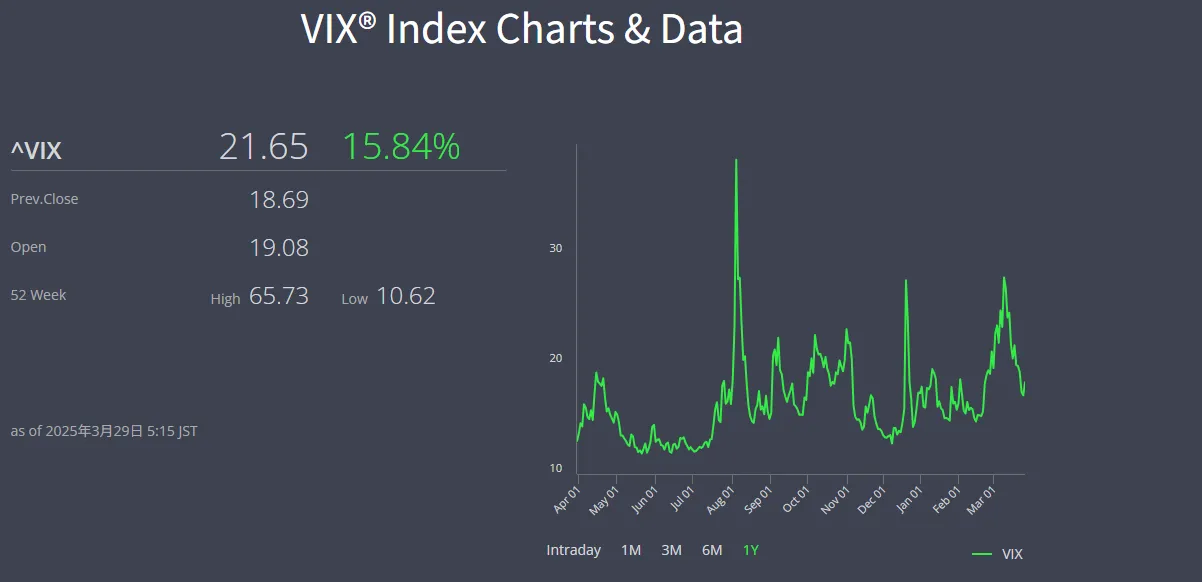

ボラティリティを測る代表的な指標として「VIX指数」(別名:恐怖指数)があります。これは米国S&P500指数のオプション取引から算出され、市場参加者が今後30日間に予想する価格変動の大きさを数値化したものです。一般的に、VIX指数が高値を示すと市場に不安が広がっていると解釈され、低値の場合は市場が落ち着いていると見なされます。

出典:CBOE

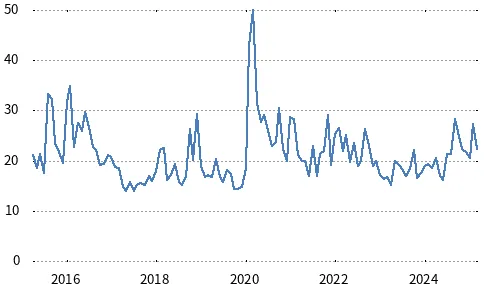

日本市場においては、同様の指標として「日経VI(ボラティリティ・インデックス)」が用いられます。日経VIは、日経平均株価のオプション価格を基にして、将来30日間の価格変動の予想度合いを示すものです。日経VIが上昇すると、投資家が今後の相場に対して警戒感を強めていることを意味し、逆に低下している場合は市場の安心感や安定性が示されていると解釈されます。このように、VIX指数や日経VIといったボラティリティ指標は、マーケットのセンチメント(投資家心理)を知る上でも有効であり、リスク管理や投資戦略の策定において重要な手がかりとなります。

出典:日経平均プロフィル

ボラティリティが高まる市場環境は、政治的・経済的イベント、地政学的リスク、予期せぬ企業業績の変化などによって引き起こされます。こうした環境下では不確実性が高まり、大きな価格変動が発生します。このような状況は一見リスクが高いように思えますが、短期的な売買戦略を採用するトレーダーにとっては好機となることがあります。デイトレーダーやスイングトレーダーにとって、価格の大きな変動はむしろ利益の源泉となるのです。

一方、ボラティリティの低い市場では、価格変動が小さく安定的な動きを示します。このような環境は、長期投資家にとって理想的です。価格変動によるノイズが少ないため、企業のファンダメンタルズ分析に基づいた投資判断がしやすくなり、着実に資産形成を目指す投資家に安心感を与えます。

ボラティリティを理解し投資戦略に組み込むことで、リスク管理とリターンの最適化が可能になります。例えば、VIX指数が急上昇した際には、市場が過度に悲観的になっている可能性があり、そのような局面では逆張り的に株式を買い付ける戦略が有効となることがあります。具体的には、VIX指数が30を超える水準に達した場合、市場の不安が極端に高まっていると判断され、「投資家の恐怖がピークに達した」サインと見なされることが多いです。

一方で、VIXが20を下回る水準では、市場が落ち着いており、一般的にはリスクオン(リスクを取る)モードであると解釈されます。したがって、VIXが30以上になったタイミングでは株式を買い、15〜20以下のときは利益確定やポジション調整といった判断基準を持つことが、相場に左右されない冷静な投資判断につながります。

また、ボラティリティに対応するための具体的な方法として、ストップロス注文の活用があります。これにより、市場が予想外の方向に動いた場合でも損失を一定範囲に抑えることができます。

ボラティリティは単なるリスクの指標ではなく、適切に理解し活用すれば投資機会を見出すための貴重な情報源となります。市場の変動性を恐れるのではなく、それを戦略的に活用する姿勢が、長期的な投資成功につながるでしょう。

市場の転換点を正確に捉えることは投資成功の鍵となります。強気相場(ブルマーケット)から弱気相場(ベアマーケット)への転換、またはその逆のタイミングを見極めることで、損失を最小限に抑え、利益を最大化できる可能性が高まります。本項では、市場の転換点を示す主要なシグナルについて解説します。

長期間の上昇相場の後、市場が下落トレンドに転じる前には、いくつかの特徴的な兆候が現れることがあります。

マクロ経済指標の悪化

GDP成長率の鈍化、失業率の上昇、消費者信頼感の低下など、複数の経済指標が悪化傾向を示すと、投資家心理に不安が広がります。これらの指標が連続して市場予想を下回る場合、株式市場に下落圧力がかかりやすくなります。

企業業績の減速

主要企業の決算発表で売上や利益の伸びが鈍化し始めると、市場全体の見通しが悪化します。特に市場をリードするセクターや大型株の業績が予想を下回る場合、売りが加速する傾向があります。四半期ごとの業績予想の下方修正にも注意が必要です。

金融引き締め政策

インフレ抑制を目的とした中央銀行の利上げは、企業の資金調達コスト上昇につながり、経済活動を減速させます。量的引き締め(QT)も市場から流動性を奪うため、株価に下落圧力をかけます。金融政策の変更や中央銀行総裁の発言には常に注意を払いましょう。

投資家センチメントの悪化

市場参加者がリスク回避姿勢を強め、安全資産(国債、円、金など)へ資金シフトする動きが顕著になると、株式市場は下落傾向に入りやすくなります。VIX指数(恐怖指数)の上昇や、メディアでの「リスクオフ」「安全資産への逃避」といった表現の増加は、市場転換の前兆かもしれません。

一方、下落相場から上昇相場への転換点を捉えることも重要です。以下のサインが現れた場合、市場の底打ちが近い可能性があります。

景気回復の兆候

雇用統計の改善、製造業PMIの回復、小売売上高の持ち直しなど、経済活動の回復を示す指標が増えてくると、投資家のリスク許容度が高まります。景気先行指標の改善は、株式市場の回復に先立って現れることが多いです。

金融緩和への転換

中央銀行が利下げサイクルに入る、または量的緩和(QE)を実施すると、市場流動性が増加し株価を押し上げる要因となります。金融政策の転換点は、投資家に強い買いシグナルを提供することが多いです。

企業収益の回復

業績の底打ち後、主要企業の決算が市場予想を上回り始めると、投資家信頼感が回復します。特にテクノロジーや金融など景気敏感セクターの業績改善は、市場全体の転換点を示す重要な指標です。

市場センチメントの好転

極端な悲観ムードの後、「買い場」「バリュー」などのキーワードが増加し、投資信託への資金流入が拡大すると、市場心理の転換が進んでいる証拠となります。過度の悲観が広がった時こそ、逆張り投資の好機かもしれません。

市場の転換点を的確に捉えるには、単一の指標ではなく、複合的な要因を総合的に判断することが不可欠です。経済データ、企業業績、金融政策、テクニカル指標、そして市場心理という多角的な視点から分析を行い、サインが重なり合う時こそ、大きな投資判断を下す好機と言えるでしょう。常に冷静な判断を心がけ、感情に流されない投資姿勢を維持することが重要です。

投資市場には、ブルマーケット(上昇相場)とベアマーケット(下降相場)といったサイクルが存在し、これらの相場局面を理解することは、リスクを抑えながら資産形成を進めるうえで極めて重要です。ブルマーケットでは成長株やインデックス投資などを活用し、長期保有戦略によって資産を増やすチャンスがあります。一方でベアマーケットではディフェンシブ株への投資や現金比率の見直し、安全資産へのシフトなど、防御的な戦略が求められます。

また、ボラティリティはリスク指標であると同時に、投資機会を示すシグナルでもあり、特にVIX指数や日経VIなどの指標を活用することで冷静な判断が可能になります。さらに、相場の転換点を見極めるためには、経済指標や企業業績、金融政策、投資家心理など多面的な視点が必要です。感情に左右されず、総合的に情報を判断し、柔軟な投資姿勢を持つようにしましょう。

Writer&Supervisor

執筆&監修者

山下 耕太郎

Koutarou Yamashita

本コンテンツは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資家は投資商品ごとのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行うようお願いします。掲載されている情報を基に損害を被った場合でも、運営会社及び情報発信元は一切の責任を負いません。本コンテンツに掲載される情報は、弊社が信頼できると判断した情報源を元に作成していますが、その情報の確実性を保証したものではありません。なお、本コンテンツの記載内容は予告なしに変更することがあります。

WeCapital株式会社

第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2768号

加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

HP:https://www.we-capital.co.jp/

サービスサイト:https://yamawake.jp/index.html

Related article

関連記事

Tag

タグ検索

Pick up

特集記事

What's new

新着記事

人・物・事(ビジネス)の証券化を目指す投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」のニュースや 投資初心者からプロまで多くの方に役に立つ金融・不動産の知識や情報を紹介するオンライン記事を提供します。

read more